1975년 서울시 중학교 표준설계도에 관한 연구

Jeong-Woo Lee1*

Abstract

This study aims to analyze the 'Standard Drawings for School Facilities' issued by Seoul Education Committee in 1975 because it is the early example for middle school architecture. The results of this study are summarized as follows 1) In general trend of single-corridor type block plan, there are also changes in floor plan like no-corridor type block plan, 9.9×6.6m classroom unit for the better daylight condition, built-in storage for students. 2) As for elevation design, it is characterized as daylight-oriented, functional exterior for without making full use of design elements. 3) Standardized dimensions are used as a rule in the height of story, ceiling, window sill and etc. Transitional characteristics of the early RC school architecture are found in exposed ceiling, incomplete insulation structure and mixed use of wood framed floor of earlier type. 4) Contrast to main school building, gymnasium shows the intend to express the symbolism of school architecture with diverse elevation design elements and the plasticity of building mass. 5) Separated plan of toilet and night-duty building also show the transitional characteristics. As conclusion, though showing the stereotyped school architecture, on the other hand, 'Standard Drawings for School Facilities' (1975) makes it possible to see the way of coping with the demands for school architecture in that time and the transition of school architecture. This is the main value of it as the material for the studies related to the history of educational facilities. Key Words : Middle School Architecture, Standard Drawing, Equalization Policy of Middle School Education

Journal of the Korea Academia-Industrial http://dx.doi.org/10.5762/KAIS.2013.14.5.2497 cooperation Society Vol. 14, No. 5 pp. 2497-2504, 2013

이정우 1* 1 배재대학교 건축학부 A Study on the Standard Drawings of Seoul Middle School Architecture in 1975

1 Division of Architecture, Pai Chai University 요 약 본 연구는 1975 년 서울시 교육위원회에서 발간한 ‘ 학교시설 표준설계도 ’ 가 중학교 대상 표준도의 초기 사례 임에 주목하여 그 계획특성을 살펴보았다 . 연구결과를 정리하면 다음과 같다 . 첫 째 , 평면계획에서는 편복도형 블록 플랜이 전형적으로 적용된 가운데 유형별로 복도를 없앤 평면형 , 일조조건 개선을 위한 9.9×6.6m 교실 모듈 , 수납공 간의 적극적 계획 등의 변화도 보인다 . 둘 째 , 일체의 의장이 배제된 , 채광면적의 확보를 우선으로 하는 기능적인 입 면계획이 적용되었다 . 셋 째 , 층고 , 천정고 , 창틀의 설치 위치 등에서 규준화된 단면 치수들이 적용되었으며 노출 천 정 구조 , 단열구조의 미비 , 초기 유형의 목재 바닥틀 혼용 등과 같은 철근 콘크리트조 교사의 과도기적 특성이 보인 다 . 넷 째 , 체육관 계획에서는 다양한 입면구성과 매스의 조형적 처리로 교사동과 대비되는 , 학교건축의 상징성을 표 출하고자 하는 의도가 나타난다 . 다섯 째 , 교사동과 이격 배치를 전제로 하는 화장실과 관리실 등의 별동형 계획에 서도 동시대 학교건축으로 전환해 가는 과도기적 특성을 발견할 수 있다 . 이와 같은 특성들은 표준도에 의한 과거 학교건축의 전형을 보여주면서도 동시에 당시 학교건축에서 요구되는 조건들에 대한 대응 방식과 변화 과정을 파악 할 수 있게 한다 . 이는 ‘75 년 서울시 표준도 ’ 가 가지는 교육시설사 연구 사료로서의 주요한 가치라고 할 수 있다 .

* Corresponding Author : Jeong-Woo Lee(Pai Chai Univ.) Tel: +82-10-3235-0204 email: Received February 26, 2013 Revised (1st March 25, 2013, 2nd April 1, 2013) Accepted May 9, 2013 2497

한국산학기술학회논문지 제14권 제5호, 2013

1. 서론

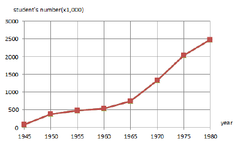

Increase in Number of Students : cumulative total (based on [8])

문교부의 1970년까지의 중점정책은 국민학교의 교실 확보가 가장 선결문제였으며, 모든 계획들이 국민학교 외 1970년대는 국내 중등교육이 보편화되기 시작한 시기 곽시설비(외곽시설은 교지, 체육장, 학교건축물을 의미 로 이는 1968년부터 시행된 중학교 평준화 정책으로 가 함: 연구자 주) 확보에 기울어졌다.[2, p327] 속화되었다. 이에 중학교 신설 수요가 커지면서 1975년 서울시 교육위원회에서 발간한 ‘학교시설 표준설계도’ 중학교 시설 문제에 관심을 돌리게 된 것은 1968년 (이하 ‘75년 서울시 표준도’로 줄여서 서술함)에는 국민 7.15 입시 개혁안에 따른 중학교 평준화 정책의 시행이후 학교와 함께 중학교 시설이 포함되었다. 부터였다. 평준화 정책은 1960년대를 통해 추진되었던 국내 학교시설 표준도는 1960년대에도 만들어져 사용 의무교육 완성에 따라 국민학교 졸업자수가 증대하면서 되었으나 (1962년 문교부 표준설계도) 그 대상은 의무교 중등교육에 대한 수요가 커진 것이 배경이 되었다. 육시설이었던 국민학교였다. 중학교를 대상으로 하는 표 중학교 학생수는 해방 이후 꾸준히 증가하여 1975년 준도에도 관심을 갖게 된 것은 중학교 평준화정책이 시 도의 중학생수는 2,062,823명으로 1945년도의 16배를 넘 행된 1960년대 말부터일 것으로 추정된다. 따라서 ‘75년 는다. 특히 1960년대 후반에서 1970년대 중반 사이에 급 서울시 표준도’는 국내 중학교 건축 표준도의 초기 사례 격히 증가했다.(Fig. 1 참조). 이에 따라 학교의 신설과 부 로 주목하여 살펴 볼 필요가 있다. 족교실의 신축이 필요했고 이 때문에 표준도의 필요성은 이에 본 연구는 ‘75년 서울시 표준도’에 실려 있는 중 증가했다. 학교 도면들을 분석하여 그 계획 특성을 살펴보았다.(국 민학교 부분은 선행연구[1] 참조) 이를 통해 관련 연구가 부족했던 국내 중학교 건축의 변천과정, 특히 중학교 평 준화 정책과 맞물려 시설수요가 급증했던 1970년대 상황 을 보다 면밀하게 파악하는 것을 연구의 목적으로 한다. 또한 본 연구의 결과가 향후 국내 교육시설사 서술을 풍 부하게 할 수 있는 기초 자료로, 또한 새로운 학교건축을 모색하는 시도들의 선행 연구로 활용되는 것을 연구의 궁극적인 목적으로 한다. 연구의 범위는 ‘75년 서울시 표준도’에 실려 있는 중 학교 관련 도면들을 주요 분석대상으로 하되 이와 함께 [Fig. 1] ‘75년 서울시 표준도’의 원본으로 추정되는 서울시 교육 청 기록관 소장도면들도 함께 살펴보았다. 또 이러한 표 준도들이 나타나게 된 배경을 파악하기 위해 해당 시기 의 교육시설 기준과 건축법 등의 관계법령, 통계자료 그 리고 교육사 관련 문헌들을 함께 검토하였다.

2. 중학교 평준화 정책과 시설확충

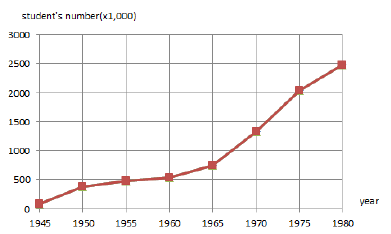

Increase in Number of Classroom : annual total (based on [8])

해방 이후 1960년대까지 교육시설 분야의 주요 관심 대상은 초등 교육시설이었다. 이는 국민학교 의무교육 완 성이라는 일차 과제를 이루기 위한 어쩔 수 없는 선택이 [Fig. 2] 었고 이를 위해 1950년대에는 ‘의무교육 완성 6개년 계 획(1954~1959)’이 그리고 1960년대에는 2차에 걸쳐 ‘의 무교육 시설 확충 사업(1962~1971)’이 실시되었다. 이에 Fig. 2는 1960, 70년대 중학교 보통교실수 증가 정도를 따라 교육시설 재원 투자는 의무교육인 국민학교에 집중 보여주는 그래프이다. 이를 보면 1960년대 말, 특히 평준 되었고 자연히 중학교 시설문제는 후순위로 밀려나 있었 화 정책이 시작되기 1년 전인 1967년부터 1970년대 초반 다. 다음의 글은 이러한 상황을 잘 보여주고 있다. 까지 교실수의 증가가 눈에 띄게 컸음을 알 수 있다. 이2498

1975년 서울시 중학교 표준설계도에 관한 연구

‘75년

3. 계획특성

69년도와 70년도에 5개 ‘M’과 p26] ‘M-00'형식의 60 1959년 제정된 참고문헌 [1]참조)에 비해 중학교는 60년대 기준령과 1967년 종류뿐이고 M-70, 73, 74, 75 모두 70년대 유형들이다. 이는 70년대 전반기에 중학교 대상 1973년 M-73형 M-73형을

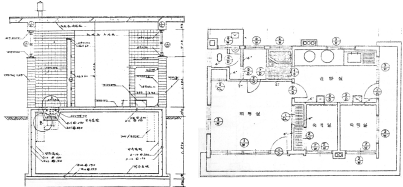

는 짧은 기간 동안 많은 수의 중학교 교실이 건축되었음 회 시설과장이 기고한 다음 글은 이런 상황을 잘 보여준다. 을 보여주며 서울시 표준도’에 중학교가 포함된 배 경이 된다. 교육인구 급증에 따른 급한 실정으로 보통교실 증축에 만 노력하였고 특별교실 시설에 대한 문제는 불가피하게 미루어왔습니다. 그러나 현재도 보통교실 마저 해결을 못 하고 중학교 무시험 진학에 따른 교실이 더욱 필요하여 당분간은 기본교실 문제가 선행 과제로 남을 것입니다. 3.1 교사동 평면계획 신설한 중학교에만 하여도 특별교육 국민학교와 마찬가지로 유형으로 나뉘어 있으며, 활동을 위한 교실을 하나도 시설을 못한 실정입니다.[5, 중학교를 의미하는 알파벳 대문자 해당도면이 만 들어진 년도를 의미하는 것으로 추정되는 숫자의 조합으 로 명칭이 부여돼 있다. 시기적으로 앞선 이 두 유형에서 특별교실을 별도로 유형의 명칭과 관련하여 주목되는 점은 국민학교는 구분하지 않은 것은 이에 대한 시설기준의 변화에서도 년대 유형이 세 종류임(국민학교 유형별 특성에 관해서 그 일단을 살펴볼 수 있다. 중학교·고등학 는 유형이 한 교·사범학교 시설 제정된 학교시설·설 등 나머지 네가지 유형이 비 기준령에서도 특별교실은 필수시설이었지만 일반교실 중학교 시설 수요가 커졌 확보가 급선무여서 당시에는 거의 유명무실한 조항이었 던 표준도들이 집중적으로 을 것으로 생각된다. 특별교실에 준비실이 인접설치 되어 검토되고 만들어졌음을 추정하게 한다. 야 하는 것과 필요한 실수에 대해 세부적으로 규정하기 모든 유형들이 철근 콘크리트조인 탓에 보복도, 라멘 시작한 것은 개정안부터이다. 이것이 배경이 되 도 등의 구조도면들이 함께 실려 있으며 별도의 설비도 어 이후 특별교실이 구분되어 계획된 것으로 보 면은 없다. 전 유형에 굴뚝이 설치되어 있어 난방은 난로 인다. 를 이용한 것으로 보인다. 제외하면 모두 화장 실이 계획되지 않아 코어부가 계단실로만 구성돼 있으며 계단실을 모두 교실과 함께 전면부에 배치해 전형적인 일자형 평면 형상을 하고 있다.

M-60, 70

M-60형과 M-70형은 3.3m) 나머지 부분의 계획은

10년이라는 M-73 1960년대에는

5가지

M-74

M-75

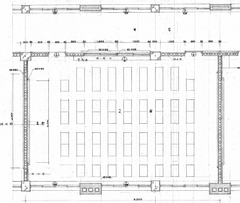

1) M-60 및 M-70 층고의 차이만 있을 뿐(3.15m와 동일해서 굳이 두 가지 유형 으로 분류한 이유를 알 수 없다. 한편으로는 두 유형 사 이에 세월의 차이가 있지만 변화가 있었던 부분은 층고뿐이라는 점에서 중학교 건축 에 대한 고려가 많지 않았음을 간접적으로 알 수 있게도 한다. 시기적으로 앞선 탓인지 이 두 유형은 유형들 중 가장 단순한 평면구성을 하고 있다. 이후의 유형들에 서는 교무실, 교장실 같은 기본적인 관리실들이나 특별교 실이 구분되어 있는데 이 두 유형에서는 모든 실들이 교 실로만 표기되어 있다. 신발장이나 사물함 같은 기본적인 편의시설들에 대한 고려도 일체 없다. 이렇게 이 두 유형 이 상대적으로 단순한 계획으로 되어 있는 것은 이 두 유 형이 만들어진 시기가 일반교실의 확보가 최우선인 시기 였기 때문으로 생각된다. 당시 서울시 교육위원 [Fig. 3] Typical Floor Plan (from [6])

1970년 2499

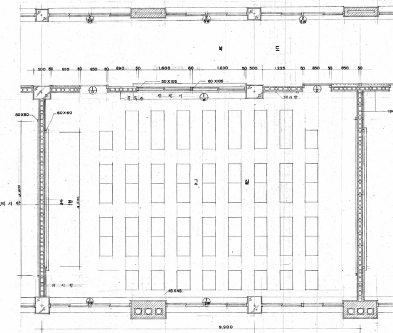

한국산학기술학회논문지 제14권 제5호, 2013 2) M-73 1인용 책상을 60개 배치하여 과밀해 보인다. 그러나 M-73년형은 계단실 양편으로 교실을 배치하여 복도를 1960, 70년대를 통틀어 서울시 중학교 학급당 평균 학생 없앤 블록플랜으로 계획되어 있다. 단위교실도 장방형인 수는 60명을 상회했기 때문에[4, p48] 실제로는 이보다 다른 유형들과 달리 8.1×8.1m의 정방형으로 계획했다. 더 과밀의 상태였다. 이 때문에 1968년 교육법 시행령 개 일반교실 두 배크기의 모듈로 계획한 특별교실도, 복도공 정으로 학급정원 기준이 60명에서 70명으로 상향조정 되 간을 활용해 준비실을 확보하기 위해 교사동 단부에 배 기도 했다. 치하던 계획방식과 달리 교사동 중간에 배치되어 있다. 교실의 길이가 가장 긴 유형이기는 하지만 폭은 좁기 또 교사동내에 화장실을 계획했다는 점에서도 다른 유 때문에 교실면적은 가장 작아(Table 1 참조) 수용인원을 형들과 차이를 갖는다. 수세식 화장실로 계획된 이 화장 늘이기 위해서라기보다는 복도 쪽 좌석의 불리한 일조조 실은 설치비용의 부담을 줄이기 위해서인지 전층이 아닌 건을 극복하기 위한 대안으로 구상된 평면형으로 보인다. 격층 단위로 설치되어 있다.(1, 3층 화장실, 2,4층 ‘락카 이는 다른 유형들과는 달리 M-74형만이 외벽에 발코니 실’로 주기를 첨부했음) 각 교실로의 접근이 어렵기 때문 를 설치하지 않아서 교실 안쪽까지 깊숙이 일조가 도달 에 교무실, 교장실 같은 일체의 관리실은 계획되지 않았다. 하도록 계획했다는 점에서 더욱 분명해진다. 이 유형은 오랫동안 국내 학교건축을 특징지었던 전형 적인 편복도형을 벗어나 있다는 점에서 주목되는 평면형 [Table 1] Types of standard school buildings 이나 실제 사례에의 적용여부는 관련 자료의 부족으로 - M-60 M-70 M-73 M-74 M-75 알 수 없다. 하지만 2층 정도의 저층형 교사동이 아닌 4 structure Reinforced Concrete 층 규모의 교사동으로 계획되어 각 교실간의 연결이 어 number of 4-storey floors 렵기 때문에 실제 적용에는 논란이 많았을 것으로 생각 classroom 9×7.3 9×7.3 8.1×8.1 9.9×6.6 9×7.5 된다. module m m m m m classroom 65.7 m2 65.7 m2 65.61 m2 65.34 m2 67.5 m2 area 3) M-74 width of M-74형은 9.9×6.6m로 좁고 긴 단위교실 평면형을 가 corridor 2.4m 2.4m × 2.4m 2.5m 지고 있다는 점에서 주목된다. 양단부에 배치된 특별교실 height of 3.15m 3.3m 3.3m 3.3m 3.3m story 은 일반교실의 1.5배 모듈로 계획하여 길이가 13.2m에 length of 이른다. 서울시 교육청 기록관에 소장되어 있는 Fig. 4의 block 85.5m 85.5m 59.4m 99m 81.0m 교실 단위평면에서 보듯이 (‘75년 서울시 표준도’에는 단 special both subject × × center right end 위교실 평면이 소개되어 있지 않음) 구조 모듈은 ends classroom 6.6×6.6m로 단위교실 모듈과 구조모듈이 일치하지 않는다. administrative P, T, G, P, T, G, × × × space S, I R, I 1st, 3th toilet × × × × floor connecting every × × × × corridor floor front and front and front and front and balcony × rear rear rear rear front hall 4.5m 4.5m × 3.3m × P: principal's room/ T: teacher's room/ G: general affair's office/ S: storage/ I: school infirmary/ R: room for physical education

[Fig. 4]4) M-75 양단부에 특별교실을 배치한 M-74형과 달리 오른쪽 단부에만 특별교실을 구성하였다. 이 유형은 교실과 교실 사이 벽에 수납공간을 계획한 것이 특징적인데 특별교실 의 경우 이것이 더 적극적으로 계획되어 있다. 이 수납공 간은 1973년 당시 문교부에서 추진했던 책가방 경감조치

M-74 Classroom Unit Plan (9.9×6.6m) (from Seoul Metropolitan Office of Education Archives) 2500

1975년 서울시 중학교 표준설계도에 관한 연구 M-74형을 7.5m로 1미터 M-75형에는 2층부터 4층까지 (1975년 1교당 30.87학급 M-74, 75형의 M-74형 Fig. 5는 ‘75년 1/5

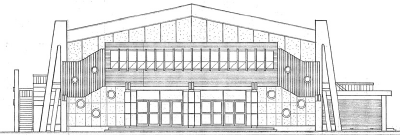

1962년

의 영향 때문으로 추정된다. 이러한 점은 제외하고 모든 유형에 적용되 교실 외주부 측 창문 하단부에도 수납장을 설치했고 어 있는 발코니의 처리방식에서도 찾아볼 수 있다. 이 발 이 때문인지 교실의 단변 방향 폭이 커져 단위교 코니는 단조로운 입면에 변화를 줄 수 있는 의장요소로 실 면적이 가장 큰 유형이다. 교실의 면적이 가장 넓어진 활용될 수도 있지만 이에 대한 고려는 없었다. 결국 이 것에 대한 부담 때문인지 편복도형의 유형들에는 모두 발코니는 수평 방향으로 길고 무미건조한 외관 이미지를 계획되어 있는 중앙 현관홀을 계획하지 않고 있다. 중앙 더욱 강조하는 요소가 되고 있다. 현관홀은 교무실에 인접해 있는 특성상 학교의 상징적인 발코니의 폭은 이하로 생활공간이라고는 할 수 공간임에도 이를 생략할 정도로 면적 증가에 대한 부담 없고 유리창 교체나 청소 등의 사후관리와 방수, 차광 등 이 컸던 것으로 생각된다. 의 실용적 기능만을 고려하여 계획했던 것으로 보인다. 모든 층에 연결 복도가 설치되어 있다. 이는 당시 학교들의 규모가 커지면서 2) 채광면적의 최대화 서울시 중학교 평균 학급수는 후기의 유형에 속하는 경우 기둥 외에 임) 복수의 교사동이 필요해지고 이들 사이의 연결문제 일부 조적벽이 계획되기는 하였지만 전반적으로 채광면 가 중요 계획요소로 부각되었기 때문으로 보인다. 적을 최대화하기 위해 기둥과 보 같은 골조부분과 창하 부벽을 제외하면 모든 부분을 개구부로 구성하려는 경향 3.2 교사동 입면계획 을 보인다. 이는 전면부를 옹벽형식으로 처리한 1) 의장요소의 배제 외에 모든 유형들이 보의 높이를 최소화하기 위해 구조 서울시 표준도’에 수록되어 있는 입면 적으로 불리한 정사각형 형상의 보 단면을 계획한 것에 도들이다. 단위교실 입면이 무한 반복되며 별다른 외부 서도 잘 알 수 있다. 마감재 변화는 없다. 현관부도 최소한의 캐노피만으로 계 전통적으로 학교 건축에서 일조 문제는 중요한 계획 획했으며 계단실 부분만이 구분돼 보일 뿐이다. 요약하면 요소였으며 이 때문에 당시 건축법에서도 교실의 창면적 일체의 의장 요소가 배제된 입면이라고 할 수 있다. 은 바닥면적의 이상을 확보하도록 규정하고 있었다. 특히, 학교는 채광면적 확보를 적용받는 다른 시설들 중 에서 가장 높은 채광면적 기준을 적용받았다. 건 축법 제정시부터 있었던 이 건축법 개정 시 시설용도에 관계없이 모두 완화되었다.

조항은 1982년 1/10이상으로

M-60, 70

4개층으로

M-73

‘1979년 4개층 문교부의 '80년도 4개층으로 3개층임)

M-74

4개층

4개층이라는

M-75 [Fig. 5] Elevation (from [6])

3.3 교사동 단면계획 1) 층수 모든 유형의 층수는 동일하며 이는 국민학 교의 경우도 마찬가지이다. 본 연구에서 다루고 있지는 않지만 서울시 교육청의 대도시형 국민학교 표 준도’에서도 구성을 적용했으며, 학교 교사 표준설계도‘ 역시 대도시 중학교는 계획돼 있다.(국민학교는 물론 실제 사례에서는 학교의 규모와 부지 조건에 따 라 층수에 변화가 있을 수 있고 관련법규에서도 직접적 으로 층수를 규제하는 바가 없기 때문에 이 구성이 절대적인 기준이라고 할 수는 없다. 하지만 당시에도 도 시지역에서 충분한 교지를 확보하기는 어려웠고 이 때문 에 교사동 고층화는 피할 수 없는 계획조건이었다. 이런 상황 속에서 이 규모는 당시 시설관 계자들이 수용했던 대도시 학교의 한계 층수로 교사동 고층화가 시작되고 있음을 보여주고 있다.2501

한국산학기술학회논문지 제14권 제5호, 2013

1979년 1980년 M-73형 M-60, 70형은 M-60, 70형은

M-73이후

3.15m의 M-60형을 M-60, 70형 3.3m로 콘크리트조이지만 1층 3m 규정은 1982년 M-60형은 층고가 3.15m로 천정높이 3m를 제정된 1962년 이후 3.3m로 ‘75년 5가지 74, 75형의 3m 1970년대가 1962년부터 1972년까지 1979년에도 는 51개소로, 196개교인 1973년 치율이 26% M-74, 75형에서는 3.3m로 Table 2는 80cm, (칠판의 높이는 1.2m로 1973년 M-74형을 3mm P-74, G-74 1979년 9월 1973년

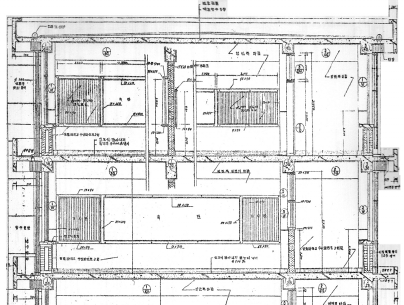

서울시 국민학교 표준도와 문교부 표준도 에서는 모두 단열재와 복층유리가 적용되어 있다. 내부 벽 마감은 이후의 유형들은 모두 시멘트 몰탈 위 수성 페인트로 통일되어 있는 반면, 초기 사례인 하부는 시멘트 몰탈 위 수성페인트로, 나머 지 상부벽과 천정은 회반죽 마감으로 구분해서 적용하고 있다. 당시 상대적으로 공사비가 낮았을 것으로 생각되는 회반죽 마감을 주 마감재료로 하면서도 하부 벽은 쉽게 더러워질 수 있기 때문에 추후 재도색을 고려하여 페인 트 마감으로 계획한 것으로 보인다. 바닥마감재는 초기 사례인 목재 마루바 닥과 인조석 물갈기의 두 종류로 되어 있지만 [Fig. 6] M-60 type section (from [6]) 에는 모두 인조석 물갈기로 통일 되어 있다. 관리가 어려 운 목재보다는 인조석 물갈기가 선호되면서 학교건축 바 2) 주요 단면치수 닥마감재가 변화되고 있음을 볼 수 있다. 층고는 제외하면 모든 유형이 목재 마루바닥과 관련하여 주목되는 점은 동일하다. 이는 당시 건축법 시행령에서 교실의 의 목재 마루바닥형의 경우 철근 천정높이를 이상으로 규정한 것에 영향 받은 것으로 바닥판만은 목재틀로 구성하고 있다. 이런 점들은 단열 보인다.(교실의 천정높이 관련 개정시 삭 구조의 미적용이나 회반죽 마감의 혼용 등과 함께 철근 제되었음) 그런데 목재 바닥 콘크리트조 교사의 과도기적 모습을 보여주고 있다. 으로 구성할 경우 확보할 수 없다. 이 때 문에 건축법이 작성된 나머지 유형 3.4 체육관 계획 들에서는 층고가 변경된 것으로 보인다. 서울시 표준도’에는 체육관 도면이 포함되어 있 천정높이 관련 규정 때문에 층고가 결정되기는 했지만 다. 표준도의 특성상 필수적으로 설치되는 시설들을 대상 유형 모두 노출천정이 기본계획 방향이었 으로 하는 것이 일반적이지만 설치율이 낮았던 체육관이 다.(M-73, 경우 최상층에만 슬라브에 밀착하 표준도로 제시돼 있는 점은 다소 의아하다. 여 천정을 설치했음.) 따라서 보 하부에서는 천정높이 당시 체육관의 설치율은 낮았다. 끝나가는 가 확보되지 못했다. 건축법 시 서울시 교육통계 상 강당 및 체육관의 숫자 행령에는 평균높이 규정이 있어서 해당 기간 동안 이것 전체 중학교가 점을 감안하면 설 은 적법한 것이었다. 하지만 평균높이 규정은 이 정도밖에 되지 않았다. 이렇게 설치율이 낮 후 삭제되어 적어도 건축법에 위배되 았던 체육관을 표준도에 포함시킨 주된 원인은 알 수 없 지 않으려면 층고가 더욱 상향조정 되었어야 했음에도 지만 관련 법령들의 잦은 변화에도 그 원인이 있을 것으 변화 없이 동일하게 계획되었다. 로 생각된다. 층고, 천정고 등과 마찬가지로 교실 창문의 설치 높이 체육관과 강당 관련 법령의 변화과정을 정 역시 외주부의 경우 설치 높이와 동일하 리한 것으로 필수시설, 권장시설로의 구분과 겸용의 문제 다) 복도측 실내 창 전 유형이 동일하여 등 수 차례 변화가 있었음을 볼 수 있다. 동시에 체육관 이런 수치들이 규준처럼 수용되고 있음을 볼 수 있다. 과 강당의 성격과 겸용 가능성 등에 대한 고민들이 상존 했음도 보여주고 있다. 이런 배경 속에서 학교시 3) 외벽구성 및 마감재 설·설비기준령 개정시 강당과 체육관이 권장시설로 바뀌 외벽은 옹벽으로 처리한 제외하고 모두 이 면서 이를 별도로 계획하기 보다는 겸용으로 사용할 수 중벽 구조로 되어 있다. 하지만 단열재는 계획되지 않았 있는 체육관의 모델을 제시하기 위해 체육관 도면을 표 으며 스틸 창호에 두께의 단층 유리가 적용돼 있다. 준도에 포함시킨 것으로 추정된다. 실제로 국민학교와 중 단열재 두께 기준과 복층유리 사용 등이 의무화된 것은 학교 모두 체육관 유형이 등으로 되어 있어 건축법 시행규칙의 개정부터였다. 이 때문에 학교시설·설비 기준령이 개정된 다음해 만들어 진 것으로 보인다.2502

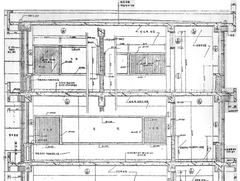

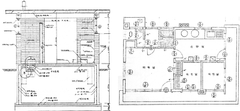

1975년 서울시 중학교 표준설계도에 관한 연구 [Table 2] Change of laws for auditorium and gymnasium 이 적용되어 있다. 이는 일반교실과 특별교실 등 기본적 인 시설들의 확보가 급선무였던 당시의 열악한 여건 속 essential recommend year name of law facilities ed facilities 에서 고려하기 어려운 학교건축의 상징성을, 실현 가능성 (1) (2) 이 높지 않은 다소 이상적인 시설인 체육관 계획을 통해 Decree on the Facility Standards of 보여주고자 했던 의도로도 보여 주목되는 특성이다. 1959 Middle, High and Normal Schools auditorium gymnasium (3) 1960 Rules on the Facility Standards of gymnasium 3.5 부대시설 계획 -cum- - Elementary Schools (4) auditorium 부대시설은 숙직실, 변소, 창고 등의 건물들과 정문, 1967 auditorium - Decree on the Standards of School 담장, 급수대 등의 토목시설로 분류한 구조물, 그리고 음 auditorium, 1973 Facility and Equipment (5) - gymnasium 수대, 물탱크, 우물 등의 급수시설로 구성돼 있다. 이는

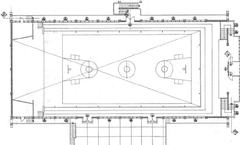

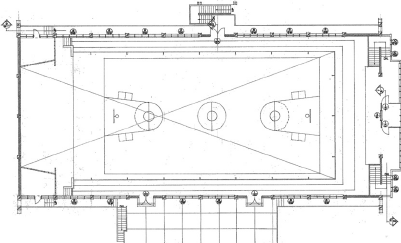

안이었음을 추정하게 한다. 평면구성은 농구장 1면이 수용되는 실내코트에 무대 화장실은 남학교용과 여학교용으로 나누어 모두 별동 가 설치돼 있으며 관람석이 계획돼 있다. 관람석으로의 으로 계획했다. 국민학교용은 별동형 외에도 교사동 단부 접근동선은 별도의 외부계단을 통해 이루어지도록 분리 에 배치할 수 있는 유형들도 계획돼 있어서 화장실을 교 하고 있어 체육교과 활동을 위해서 뿐만 아니라 교내외 사동 내부에 계획하려는 방침이 있었던 반면에 중학교용 의 공식 행사에 사용할 수 있도록 계획되었음을 볼 수 있 은 모두 별동형의 조적조 단층 건물로만 계획되어 있다. 다.(Fig. 7 참조) M-73형의 경우 화장실이 교사동 내부에 계획돼 있기는 하지만 화장실의 교사동 내부 배치는 연령이 어린 국민 학생들에게 보다 시급한 문제로 판단했던 것으로 보인다. 변소는 크게 4종류의 유형으로 구분하고 있는데 정화 조의 설치 유무, 정화조의 형식 등이 유형 구분의 기준이 되고 있다. ‘수거식’, ‘개량식’ 등으로 명명된 유형은 재래 식 변소이며 ‘신설형’, ‘개조형’ 등은 정화조와 간단한 급 수시설을 갖추고 있는 수세식 변소이다. 재래식은 물론이 고 정화조가 설치돼 있는 수세식 변소도 별도의 변기 설 치 없이 계획돼 있어 재래식 변소에서 현대식 화장실로 변해가는 과도기적 모습을 보여주고 있다.(Fig. 8-a 참조)[Fig. 7] Gymnasium 2nd floor plan (from Seoul Metropolitan Office of Education Archives) and Elevation (from (a) (b) [6]) [Fig. 8] New type toilet(a) and night-duty room(b) (from [6]) 체육관의 외관은 일반교사동 입면이 일체의 의장적 요 소들이 배제된 것임에 비해 경사지붕, 버트레스 형식의 이런 과도기적 특성은 별동형의 ‘표준형 숙직실’ 계획 RC기둥, 마감재료의 변화, 원형창 등 다양한 입면요소들 2503

한국산학기술학회논문지 제14권 제5호, 2013 8-b

‘75년

Reference

‘75년 ‘편복도 ‘신설형’ 5가지 ‘표준형’이라

에서도 찾아 볼 수 있다.(Fig. 참조) 도면상 표기는 숙 게 해준다. 이는 서울시 표준도’가 가지는 교육시 직실이지만 의무실, 급탕실, 화장실 등이 복합돼 있는 이 설사 연구 사료로서의 주요 가치라고 할 수 있을 것이다. 건물은 목조 교사가 일반적이던 시기에는 불을 사용하는 급탕실의 특성상 화재확산을 막기 위해 교사동과 이격 배치하여 별동으로 계획하는 것이 기본 원칙이었다. 하지 만 서울시 표준도’의 모든 교사동 유형들은 철근 콘크리트조로 계획돼 있어 이격 배치의 필요성은 줄어들 었음에도 목조교사의 계획관행을 따르고 있다. 형’, 등으로 명명된 교사동내 배치 유형도 두 종 류가 수록되어 있기는 하지만 교사동 유형 모두 숙 직실을 교사동내에 계획하지 않았다는 점을 고려하면 이 두 유형이 일반화 되었다고는 볼 수 없고, 는 명칭에서 보듯이 별동형 숙직실이 적용되는 경우도 적지 않았을 것으로 생각된다.

4. 결론

‘75년

[1] Lee, Jung-Woo, "A Study on the Standard Drawings of Seoul Elementary School Architecture in 1960~1970s", Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, vol 9, no6, pp. 1718~1725, December, 2008 DOI: http://dx.doi.org/10.5762/KAIS.2008.9.6.1718 [2] Ministry of Education, "30 Year-History of Korean Educaion", 1980 [3] Ministry of Education, "Statistic Year Book of Education", [4] Seoul Local Office, Korea National Statistical Office, "Statistical Change of Seoul", 1995 [5] Song, Cheon-Ho, "Expansion of Seoul Educational Facilities", Journal of Seoul Education, pp.26~27, December, 1970 [6] The Board of Educaion City of Seoul, "Standard Drawings of School Facilities", 1975 [7] The Board of Educaion City of Seoul, "Statistical Yearbook of Education" [8] http://cesi.kedi.re.kr/, Education Statistics Service [9] http://www.law.go.kr/, National Law Information Center

9.9×6.6m의

이 정 우 (Jeong-Woo Lee)

[정회원] • 1989년 2월 : 서울대학교 대학원 건축학과 (공학석사) • 2009년 2월 : 서울대학교 대학원 건축학과 (공학박사) • 2002년 3월 ~ 현재 : 배재대학교 건축학부 교수

<관심분야> 학교건축

이상에서 서울시 표준도’에 수록되어 있는 중학 교 표준도들의 특성을 살펴보았다. 이를 정리하면 다음과 같다. 첫 째, 교사동 평면 계획에서는 편복도형 블록플랜이 전형적으로 적용된 가운데 그동안 잘 알려지지 않았던 새로운 시도들도 발견할 수 있었다. 복도를 없앤 탈편복 도형 블록플랜이나 일조조건을 개선하기 위한 좁고 긴 교실 모듈 적용, 건축화된 수납공간의 극대 화 등이 그 예가 될 것이다. 둘 째, 단위 입면이 무한 반복되며 일체의 의장요소를 배제한 입면계획이 적용되었으며 채광면적을 최대화하기 위한 창호의 구성이 주 특성이다. 셋 째, 단면계획에서는 층수, 층고, 천정고, 창틀의 높 이 등 주요 단면 계획치수들의 규준화된 적용 특성을 보 인다. 또 단열에 취약한 외벽구조와 창호 그리고 초기 사 례에서 보이는 목재 바닥틀의 혼용 등에서는 동시대 학 교건축으로 전환해가는 과도기적 특성을 발견할 수 있다. 넷 째, 체육관의 제시는 필수시설로서가 아닌 강당 겸 용의 모델을 제시하기 위한 것으로 보이며 다양한 입면 구성과 매스의 조형적 처리로 일체의 의장이 배제된 교 사동 계획과 대비된다. 다섯 째, 교사동과의 이격배치를 전제로 한 별동형의 화장실과 관리시설 역시 과도기적 특성으로 언급될 수 있다. 이와 같은 특성들은 표준도에 의한 과거 학교건축의 전형을 보여주면서도 동시에 당시 학교건축에서 요구되 는 조건들에 대한 대응방식과 변화과정을 파악할 수 있2504