http://dx.doi.org/10.5762/KAIS.2012.13.5.2212

Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol. 13, No. 5 pp. 2212-2218, 2012

다른 앉은 자세가 목의 관절가동범위, 근력, 고유수용성 감각에 미치는 영향

Ji-Moon Jung1, Ja-Shin Gu1, Won-Seob Shin

Abstract

The purpose of this study was to investigate the influence of different sitting postures on range of motion, strength and proprioceptive sense of neck. Fifteen healthy university students participated in the study. Depending on upright sitting position and slump sitting position, range of motion and joint position sense were measured by using Dualer IQ. Also, the maximum isometric strength and force sense were measured by using linear force. As a result, we found that the maximum angle of neck extension and the maximum isometric strength at flexion were significantly higher in upright posture than in slump posture. Also, the maximum angle of neck flexion and the maximum isometric strength at extension were higher in slump posture than in upright posture. According to the result, proper proprioception can have an beneficial effect on postural revision of neck and body by providing the information that cognize the position of head through and sustain upright posture. Key Words : Joint position sense, Force sense, Proprioception, Slump sitting, Upright sitting

정지문 1 , 구자신 1 , 신원섭 1*

The Effect of Different Sitting Postures on Range of Motion, Strength and Proprioceptive Sense of Neck

요 약 본 연구의 목적은 다른 앉기 자세에 따라 목의 관절가동범위 , 근력 , 위치감각과 힘 감각에 어떠한 영향을 미 치는가에 대해 알아보고자 하였다 . 본 연구는 15 명의 건강한 일반 대학생이 참여하였다 . 곧은 앉기 자세와 구부정한 앉기 자세에 따라 관절가동범위와 관절위치감각은 관절각도 측정기를 사용하여 측정하였고 , 최대 등척성 근력과 힘감 각은 linear force 를 사용하여 측정하였다 . 그 결과 곧은 자세가 구부정한 자세보다 목의 최대 신전각도 , 굴곡시 최대 등척성 근력이 유의하게 컸다 (p<0.05). 또한 곧은 자세에서 관절위치감각과 힘감각의 오차가 유의하게 작았다 (p<0.05). 이와같은 결과를 통해 다른 앉기자세가 목의 움직임 범위와 근력 , 고유수용성감각에 영향을 미치며 곧은 앉기 자세가 구부정한 자세보다 관절가동범위와 근력에 이점이 있으며 고유수용성감각에 대한 인지능력이 향상됨을 알 수 있었다 .

1. 서론

현대인들은 부적합한 작업환경과 잘못된 자세로 인해 일생동안 한번 이상의 근골격계 질환을 겪고 있다[1]. 좋 은 자세는 근육과 골격이 균형을 유지하고 있는 상태로 써 외상이나 점진적인 신체장애로부터 신체 지지구조를 보호해 준다[2]. 반면에 잘못된 자세는 신체의 각 부분에 과도한 스트레스를 가하여 비효율적인 에너지를 소모하 * Corresponding Author : Won-Seob Shin Tel: +82-10-8802-6463 email: 접수일 12년 02월 20일 수정일 (1차 12년 03월 05일, 2차 12년 03월 19일)

1*

며 통증을 유발한다[3]. 쪼그려 앉거나 등을 구부정하게 앉은 자세는 허리의 한 부위에 압력을 집중시켜 근골격 계 손상을 유발시킨다[4]. 목 부위는 무거운 머리를 지속 적으로 지탱해야 하며 일상생활에서 장시간 머리를 전방 으로 위치시켜 생활하므로 목의 지지 근육들의 부담은 커지게 된다[1]. 이러한 머리를 앞으로 내민 상태에서의 장기간 고정된 자세는 목 주변 근육군의 불균형을 유발 하며 가동범위의 제한과 통증을 발생시킨다[5]. 또한 잘 게재확정일 12년 05월 10일

못된 앉은 자세로 인해 척추의 변형이 발생하고[6], 피로 와 통증[2], 그리고 심리적인 문제[7]등이 유발된다. 이와 같이 앉은 자세에 따라 신체 건강, 기능상의 효율성뿐만 아니라 근골격계에 구조적인 문제를 일으키므로 올바른 앉기 자세에 대한 인식이 필요하다. 공간에 대한 올바른 인식은 전정기관과 시각적 정보뿐 만 아니라 머리의 위치와 방향에 대한 고유수용성 정보 를 통해 주요하게 인지된다[8]. 이러한 고유수용성 정보 는 목 주변의 근육, 관절, 피부와 같은 구조물로부터 얻는 다[9]. 고유수용감각에는 움직임을 인식할 수 있는 능력 인 운동감각, 주어진 각을 정확히 기억할 수 있는 능력인 관절위치감각, 주어진 힘을 정확하게 기억할 수 있는 능 력인 힘감각을 포함한다[10]. 고유수용감각의 정확성은 의식적인 감각정보의 전달로 인해 자세조절에 영향을 미 치고 근력과 근육의 피로를 감소시키는 것으로 알려져 있다[11, 12]. 기존의 고유수용성 감각에 대한 연구는 발 목 염좌 및 만성 발목 불안정성환자를 대상으로 한 고유 수용성 감각운동[13], 발목 관절가동범위와 고유수용성감 각을 위한 테이핑 적용[14]과 같은 발목에 대한 연구가 대부분이었고 목의 힘감각 평가와 같은 고유수용감각에 대한 연구는 거의 없었다. 따라서 본 연구에서는 잘못된 자세인 구부정한 앉기 자세와 좋은 자세인 곧은 앉기 자 세에서 관절가동범위와 근력의 차이를 비교해보고 관절 위치감각과 힘감각의 차이를 알아보아 자세에 따른 고유 수용성 인지 능력의 차이를 알아보고자 한다.

2. 연구방법

2.1 연구대상 본 연구는 D대학교에 재학 중인 건강한 대학생 총 15 명을 대상으로 하였다. 실험을 시행하기 전 대상자의 성 별, 연령, 신장, 체중, 우세측 등 일반적인 특성조사를 조 사 하였다. 또한 대상자 중 목의 정형 외과적 문제나 신 경학적 문제가 있는 자, 관절가동범위에 제한이 있는 자, 실험 전 24시간이내 과도한 운동의 경험이 있는 자는 연 구에서 제외하였다. 모든 대상자는 실험에 참가하기 전 실험의 절차와 방법의 설명을 듣고 난 후 실험 동의를 하 고 실험에 참여하였다. 2.2 측정도구 및 측정방법 2.2.1 관절측정각도기 본 연구에서는 목의 가동범위와 관절위치감각을 측정 하기위해 관절측정각도기인 Dualer IQ (Jtech, USA)를 사

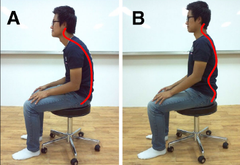

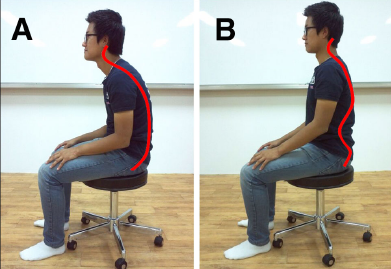

용하였다. 목의 가동범위는 앉은 자세 별로 검사자의 지 시에 따라 굴곡과 신전, 좌 . 우 측방굴곡방향으로 측정하 였으며 목을 움직여서 더 이상 움직일 수 없을 때까지의 측정치를 최대 관절 가동범위 값으로 하였다. 관절측정각 도기는 환자의 이마에 씌우고 중립자세를 취하게 한 후 검사자가 대상자의 어깨를 고정시켜서 체간의 영향을 받 지 않도록 하였고 측정 방향은 무작위로 선정하여 측정 하였다[15]. 2.2.2 근력측정기 본 연구에서는 목의 최대 등척성 근력과 힘감각을 측 정하기 위해 Linear force (Noraxon, USA)를 사용하였다. 한쪽은 대상자의 이마에 위치시키고 반대쪽은 벽에 고정 하여 목에서 일어나는 굴곡, 신전, 좌 . 우 측방굴곡시의 장력을 무작위순으로 측정하였다. 2.2.3 측정자세 본 연구의 각도와 근력의 측정을 위해 대상자를 높낮 이가 조절되는 의자에 고관절과 슬관절을 90도 굴곡 시 키고 발은 어깨 넓이로 벌리고 팔은 자연스럽게 옆에 떨 어뜨려 놓은 자세로 앉게 하였다. 실험대상자는 눈높이 위치에 맞춘 점에 시선을 고정시킨다. 앉은 자세는 구부정한 자세와 곧은 자세로 나누어 측 정하였다. 구부정한 자세는 골반을 후방경사를 만든 후 머리는 정면을 응시하게 하고 흉추와 요추를 편하게 이 완시켰다[그림 1-A]. 곧은 자세는 골반 전방경사를 만들 어 요추의 정상 전만자세를 유지하게 경추의 바른 정렬 을 위해 턱을 약간 당기도록 하였다[그림 1-B].

[그림 1] 앉은 자세 . A: 구부정한 자세 , B: 곧은 자세 [Fig. 1] Sitting Postures A: Slump sitting, B: Upright sitting

2.2.4 측정방법 관절위치감각을 측정하기 위해 관절측정각도기를 대 상자의 머리에 스트랩을 이용하여 부착하였다. 대상자는 앉은 자세에서 시각적 정보 차단을 위해 안대를 착용한 후 머리를 중립위로 놓고 각 방향으로 자유롭게 움직여 근육의 긴장을 푼다. 구부정한 자세와 곧은 자세에서 굴 곡, 신전, 좌 . 우 측방굴곡의 방향으로 최대 관절가동범 위를 측정하였다. 최대 관절가동범위의 50% 지점을 목표 위치로 정하고 그 상태에서 머리를 5초 유지하여 그 자세 에 대해 기억하도록 하고 시작위치로 돌아오게 하였다. 대상자는 5초 후에 시작위치에서 목표위치라고 생각되는 지점에 머리를 위치시킨 후 엄지손가락을 들면 측정자는 그 위치의 관절 각도를 기록하였다. 힘감각을 측정하기 위해 먼저 각 방향의 최대 등척성 근력을 측정하였다. 최대 등척성 근력의 50% 지점을 임 의로 목표 힘으로 정하고 3초간 목표 힘을 유지하며 그 힘에 대한 감각을 기억하도록 한 후 시작위치로 돌아오 게 하였다[16]. 대상자는 3초 후에 시작자세에서 목표 힘 을 찾도록 하였으며 대상자는 목표 힘이라고 생각하는 만큼 힘을 가하여 유지한 후 엄지손가락을 들면 측정자 는 그 힘의 양을 기록하였다. 관절의 위치감각과 힘감각 측정 시 대상자의 고유수용 성 정보를 혼란시키거나 감각적 피로를 줄 수 있는 소음 과 피부자극과 같은 외부의 영향을 차단하여야한다[17]. 측정방향은 무작위로 실시하였으며 각 방향마다 3번씩 측정하였고 측정방향을 변경할 대는 10초 동안 휴식하도 록 하였다. 각각의 측정동안 대상자의 자세가 흐트러지면 실험자는 측정을 중지하고 자세를 올바르게 잡아주었다 [18]. 2.3 통계처리 본 연구의 모든 통계처리는 SPSS 12.0을 이용하여 평 균과 표준편차를 산출하였다. 수집된 자료의 정규성을 검 정하기 위해 Kolmogorv-Smirnov의 검정방법을 사용하였 고 그 결과 정규분포 하였다. 앉은 자세에 따른 종속 변 수들의 차이는 대응표본 t 검정을 이용하여 검정하였다. 모든 통계적 유의수준은 α=.05로 하였다.

3. 결과

3.1 연구대상자의 일반적 특성 본 실험에 참가한 연구 대상자는 총 15명(남자 7명, 여 자 8명)이며, 평균 연령은 21.39±2.89세, 평균 신장은

166.89±7.88cm, 평균 체중은 59.44±9.57kg이었다. 우세측 은 오른쪽 13명, 왼쪽 2명이었다[표 1]. [표 1] 연구대상자의 일반적 특성 [Table 1] Characteristics of subjects M±SD Age(yr) 21.39±2.89 Height(cm) 166.89±7.88 Weight(kg) 59.44±9.57 Dominant(Rt./Lt.) 13/2 a a person 3.2 앉은 자세에 따른 목의 관절가동범위 비교 앉은 자세에 따른 목의 관절가동범위를 측정한 결과 굴곡시 최대 관절가동범위는 구부정한 자세가 곧은 자세 보다 유의하게 크게 나타났다(p<.05). 신전시 최대 관절 가동범위는 곧은 자세가 구부정한 자세보다 유의하게 크 게 나타났다(p<.05). 좌·우 측방 굴곡시 앉은 자세에 따른 최대 관절가동범위의 차이는 모두 유의하지 않았다[표 2]. [표 2] 목의 관절가동범위 비교 [Table 2] Comparison of range of motion Slump Upright t Flexion 65.67±15.08 a 54.47±11.26 3.609* Extension 63.27±10.26 71.13±11.46 -2.747* Lt. Bend 43.93±5.05 45.60±6.32 -1.124 Rt. Bend 44.93±5.81 46.93±6.71 -1.391 a M±SD, angle(°) *p<0.05 3.3 앉은 자세에 따른 목의 관절위치감각 비교 앉은 자세에 따른 목의 관절위치감각을 측정한 결과 위치감각의 오차는 굴곡과 신전시 곧은 자세가 구부정한 자세보다 유의하게 작게 나타났다(p<.05). 좌·우 측방 굴 곡시 앉은 자세에 따른 관절위치감각의 차이는 모두 유 의하지 않았다[표 3]. [표 3] 관절위치감각 비교 [Table 3] Comparison of joint position sense Slump Upright t Flexion 3.08±1.96 a 1.61±1.14 3.491* Extension 4.60±2.47 2.76±2.46 3.327* Lt. Bend 3.79±1.98 3.52±2.65 .356 Rt. Bend 2.70±2.03 3.04±1.92 -.532 a M±SD, angle(°) *p<0.05

3.4 앉은 자세에 따른 목의 최대 등척성 근력 비교 앉은 자세에 따른 목의 최대 등척성 근력을 측정한 결 과 굴곡시 곧은 자세가 구부정한 자세보다 유의하게 크 게 나타났다(p<.05). 신전시 구부정한 자세가 곧은 자세 보다 유의하게 크게 나타났다(p<.05). 좌·우 측방굴곡시 앉은 자세에 따른 최대 등척성 근력의 차이는 모두 유의 하지 않았다[표 4]. [표 4] 최대등척성 근력 비교 [Table 4] Comparison of maximum isometric strength Slump Upright t Flexion 37.93±12.33 a 44.07±17.05 -2.494* Extension 50.53±17.37 43.20±15.64 3.482* Lt. Bend 35.67±16.47 34.40±14.81 -.585 Rt. Bend 29.20±10.84 30.07±9.94 -.630 a M±SD, Nm, *p<0.05 3.5 앉은 자세에 따른 목의 힘감각 비교 앉은 자세에 따른 목의 힘감각을 측정한 결과 힘감각 의 오차는 굴곡과 신전시 곧은 자세가 구부정한 자세보 다 유의하게 작게 나타났다(p<.05). 좌·우 측방 굴곡시 앉 은 자세에 따른 힘감각의 차이는 모두 유의하지 않았다 [표 5]. [표 5] 힘감각 비교 [Table 5] Comparison of force sense Slump Upright t Flexion 9.36±9.51 a 8.21±7.95 2.328* Extension 12.91±12.47 9.64±8.54 2.485* Lt. Bend 8.51±9.95 8.80±11.07 -.270 Rt. Bend 8.26±8.97 6.80±7.30 1.776 a M±SD, Nm, *p<0.05

4. 논의

본 연구에서는 구부정한 자세와 곧은 자세의 다른 앉 은 자세에 따라 목의 고유수용감각인 위치감각과 힘감각 의 차이를 알아보고자 하였다. 본 연구에서 앉은 자세에 따른 목의 최대가동범위를 측정한 결과 굴곡의 경우 구 부정한 자세에서 더 크게 나타났고 신전시에는 곧은 자 세에서 더 크게 나타났다. Caneiro 등[19]의 앉은 자세에 따른 체간의 생역학적 변화에 대한 연구에서 구부정한 자세가 곧은 자세보다 흉추와 요추의 굴곡이 더 크게 나

타났다. 구부정한 자세에서 굴곡의 범위가 더 크고 신전 의 범위가 작게 나타나는 이유는 구부정한 자세에서는 해부학적으로 턱이 앞으로 나간 전인자세가 나타나는데 이때 상부경추는 신전 위치가 되고 하부경추는 굴곡 위 치를 취하게 된다[20]. 따라서 구부정한 자세에서 목의 굴곡 범위는 시작위치의 신전각도에서 시작하여 자신의 굴곡위치까지 이르기 때문에 굴곡의 범위가 증가하게 된 다. 반면에 신전시에는 시작위치가 신전된 상태에서 시작 하므로 신전의 범위가 작게 된다. 따라서 곧은 자세에서 의 목의 가동범위에서 보다 굴곡시 더 증가하고 신전시 감소하는 결과를 보이게 된다. 실제적으로 Wu 등[21]은 경추의 만곡 형태와 각도에 따라 목의 굴곡과 신전 움직 임에 영향을 미침을 방사선 영상을 통해 밝혔다. 본 연구에서 앉은 자세에 따른 목의 최대 등척성 근력 을 측정한 결과 굴곡의 경우 곧은 자세에서 더 크게 나타 났고 신전시에는 구부정한 자세에서 더 크게 나타났다. Seng 등[22]의 연구에서는 목의 각도가 0°일 때 신전근의 평균 등척성 근력은 45.29Nm이었고 굴곡근의 평균 등척 성 근력은 23.34Nm이었다. 목을 20° 굴곡시켰을 때 신전 근의 평균 등척성 근력은 42.79Nm이었고 굴곡근의 평균 등척성 근력은 22.75Nm이었다. 이는 굴곡 근력은 목을 곧게 하였을 때 컸고 신전 근력은 목을 앞으로 구부린 자 세에서 크게 나타난 결과이므로 본 연구의 결과와 일치 한다. 이러한 결과는 목의 등척성 신전 근력을 측정할 때 구부정한 자세의 상부경추는 이미 신전상태이므로 근육 의 중간 길이에서 발생하는 힘의 크기가 최대임을 감안 할 때 신전이 진행된 구부정한 자세가 신전시 크게 나타 난 이유라고 생각한다. 본 연구에서 목의 관절위치감각과 힘감각은 굴곡과 신 전시 곧은 자세가 구부정한 자세보다 더 좋게 나타났다. Dolan과 Green[23]의 연구에서는 허리의 구부정한 자세 를 3초와 300초 동안 지속시킨 후 관절의 위치감각을 측 정하였는데 3초 동안 유지하였을 때의 관절위치감각의 평균오차는 0.2도이었고 300초 동안 유지하였을 때의 관 절위치감각의 평균오차는 4.12도로 유의한 차이가 있었 다. 이는 구부정한 자세가 관절의 고유수용감각을 혼란시 킨다는 결과로 본 연구에서 곧은 자세보다 구부정한 자 세에서 고유수용능력이 측정 결과가 낮게 나타난 것과 일치한다. 힘감각은 신체의 안정성 유지와 움직임의 조절 에 중요한 역할을 한다. 신체 활동에서 적당한 힘의 조절 은 근육의 손상을 방지하고 효율적인 움직임을 갖게 한 다[24]. 따라서 곧은 자세에서 보다 근육의 조절이 원활 하고 효율적으로 기대하고 이를 통해 상해의 예방에도 기여할 것으로 생각한다. Mckenzie[25]는 정상적인 목의 위치는 이주(tragus)와 경추 7번 극돌기의 중간부분을 연

결한 선이 견봉을 지나는 것으로 이러한 자세에서 역학 에너지의 효율적인 사용이 나타난다고 하였다. 구부정한 자세의 앞쪽 머리 자세는 구조적으로 머리의 중심선을 앞쪽과 위로 이동시키게 되어 목에서 지탱하는 머리의 무게가 증가하게 된다[26]. 이로 인해 머리뼈와 목 연결 부의 전만 증가와 뒤통수 아래, 목, 그리고 어깨 근육의 비정상적인 지속적 근 수축과 같은 상대적인 보상작용이 발생되고, 이는 머리뼈와 목 연결부의 변화를 유발시킨다 [27]. 이러한 결과를 종합해 볼 때 구부정한 자세로 인해 고유수용성 감각의 이상이 야기되었다고 생각한다. Revel 등[28]의 연구에서는 관절위치감각의 오차가 4.5도 이상인 사람의 80%는 목에 문제가 있는 사람들이 었다. 본 연구에서도 구부정한 자세에서 2.70 ∼ 4.60도의 관절위치감각의 오차가 발생하여 목통증을 가진 환자의 범위를 포함하는 수준을 나타냈다. 이와 같은 결과는 고 유수용감각의 인식둔감이 목의 통증과도 연관이 있을 거 라고 생각되는 부분이다. 향후 연구에서는 정상인과 목통 증을 가진 환자들과의 앉은 자세비교와 고유수용감각의 인식능력에 대한 비교 연구가 필요할 것으로 생각된다. 잘못된 앉은 자세인 구부정한 자세는 안정적이었던 관 절의 역학적 구조를 변형시키고 근골격계 질병을 유발하 는 악순환을 형성한다[29, 30]. 앉은 자세에 따라 체간의 대근육군과 소근육군의 활성화가 차이가 발생하여 그 상 태가 지속적일 경우 척추의 만곡 각도에도 변형이 일어 난다[31]. 이러한 자세적 문제를 해결하기 위한 중재방법 으로 목의 전방전위 자세를 줄이고 턱을 당겨 머리를 곧 게 세우는 후인동작이 제안되고 있다[32, 33]. 본 연구를 통해 잘못된 자세인 구부정한 앉기 자세와 좋은 자세인 곧은 앉기 자세에서 관절위치감각과 힘감각 의 차이를 알아보았고 좋은 앉은 자세에서 목의 고유수 용성 감각이 높게 나타났다. 이러한 결과는 적절한 고유 수용성 감각을 통해 머리의 위치를 인식하고 바른 자세 를 유지할 수 있는 정보를 지속적으로 제공하여 목과 체 간의 자세 교정에도 효과가 있을 것으로 생각한다. 앞으 로의 연구에서는 목의 고유수용성 감각을 증진 시키는 훈련을 통해 실제적으로 자세 교정의 효과를 알아보고 근력과 기능에 미치는 영향에 대한 연구가 필요할 것으 로 생각한다.

5. 결론

본 연구는 총 15명의 건강한 대학생을 대상으로 구부 정한 자세와 곧은 자세의 다른 앉은 자세에 따른 목의 굴 곡, 신전, 좌·우 측방굴곡에 대한 관절가동범위, 근력, 관

절 위치 감각과 힘감각을 측정한 결과 다음과 같은 결론 을 얻었다. 앉은 자세에 따른 목의 굴곡과 신전시 관절위 치감각의 오차는 구부정한 자세보다 곧은 자세에서 유의 하게 작게 나타났다. 앉은 자세에 따른 힘감각의 오차 측 정 결과에서도 곧은 자세가 구부정한 자세보다 유의하게 작게 나타났다. 따라서 본 연구에서는 곧은 앉은 자세의 경우가 구부정한 자세보다 목의 굴곡, 신전에 있어서 관 절 위치감각과 힘감각의 오차가 작으므로 고유수용성감 각의 인지능력이 향상됨을 알 수 있었다.

References

- [1] Kim HN, Yoo H, Cho CM, Park GD, "The Effect of Manual Therapy and Sling Traction Therapy on Cervical Extension Strength and Pain Reduction of Patients with Cervical and Upper Limbs Pain", The Korean Journal of Physical Education, Vol. 50, No. 2, pp. 355-364, 2011.

- [2] Lee TH, "Effects of qigong gymnastic exercises and manual manipulation therapy on the correction of bad posture and on improvement of athletic ability of high school girls with scoliosis". Doctor Thesis(unpublished), Keimyung University, 2005.

- [3] Anderson CA, Harvey RJ, "Discriminating between prblems in living: A examination of measure of depression, loneliness, shyness, and social anxiety", Journal of Social and Clinical Psychology, Vol. 6, No. pp. 482-491, 1988.

- [4] Lee SH, "A Study on the Association Between Sitting Posture and Back Pain". Master Thesis(unpublished), Inha University, 2006.

- [5] Jull GA, Falla D, Vicenzino B, Hodges PW, "The effect of therapeutic exercise on activation of the deep cervical flexor muscles in people with chronic neck pain", Man Ther, Vol. 14, No. 6, pp. 696-701, 2009.

- [6] Kostuik JP, "Operative treatment of idiopathic scoliosis", The Journal of bone and joint surgery, Vol. 88, No. pp. 188-194, 1990.

- [7] Payne W, Ogilvie J, Resnick M, "Does Scoliosis Have a psychological impact and Does Gender Make a Difference?", Spine, Vol. 12, No. pp. 1380-1384, 1997.

- [8] Taylor JL, McCloskey DI, "Proprioception in the neck", Exp Brain Res, Vol. 70, No. 2, pp. 351-360, 1988.

- [9] Hogervorst T, Brand RA, "Mechanoreceptors in joint function", J Bone Joint Surg Am, Vol. 80, No. 9, pp. 1365-1378, 1998.

- [10] Riemann BL, Lephart SM, "The Sensorimotor System, Part II: The Role of Proprioception in Motor Control and Functional Joint Stability", J Athl Train, Vol. 37, No. 1, pp. 80-84, 2002.

- [11] Chang HY, Chen CS, Wii SH, Huang CH, "Joint position sense recovery in the shoulder after muscle fatique.", Sports Rehabilitation, Vol. 15, No. pp. 312-325, 2006.

- [12] Park HK, Cho KH, Lee WH, "The Effects of Dual Task Training on Postural Stability and Balance in Choronic Stroke", Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, Vol. 12, No. 8, pp. 3555-3562, 2011.

- [13] Lim SG, Oh DW, Shim JH, "The Effect of 4-Week Proprioceptive Exercise Program in Patients with Ankle Sprain and Chronic Ankle Instability", The Korean Society of Physical Therapy, Vol. 15, No. 3, p. 19~29, 2008.

- [14] Kim NS, Lee JH, Jung HW, Park HJ, Wang TL, Wi SH, Lee JH, Yoon BC, "The Effect of Range of Motion and Proprioception between Ankle Taped Athlete and Non-athlete", Journal of Korea Society of Sports Physical Therapy, Vol. 3, No. 1, pp. 21-30, 2007.

- [15] Young IA, Michener LA, Cleland JA, Aguilera AJ, Snyder AR, "Manual Therapy, Exercise, and Traction for Patients With Cervical Radiculopathy", Phys Ther, Vol. 89, No. 7, pp. 632-642, 2009.

- [16] Dover G, Powers ME, "Reliability of Joint Position Sense and Force-Reproduction Measures During Internal and External Rotation of the Shoulder", J Athl Train, Vol. 38, No. 4, pp. 304-310, 2003.

- [17] Strimpakos N, "The assessment of the cervical spine. Part 1: Range of motion and proprioception", J Bodyw Mov Ther, Vol. 15, No. 1, pp. 114-124, 2011.

- [18] McNair PJ, Heine PJ, "Trunk proprioception: enhancement through lumbar bracing", Arch Phys Med Rehabil, Vol. 80, No. 1, pp. 96-99, 1999.

- [19] Caneiro JP, O'Sullivan P, Burnett A, Barach A, O'Neil D, Tveit O, Olafsdottir K, "The influence of different sitting postures on head/neck posture and muscle activity", Man Ther, Vol. 15, No. 1, pp. 54-60, 2010.

- [20] Weber Hellstenius SA, "Recurrent neck pain and headaches in preadolescents associated with mechanical dysfunction of the cervical spine: a cross-sectional observational study with 131 students", J Manipulative Physiol Ther, Vol. 32, No. 8, pp. 625-634, 2009.

- [21] Wu SK, Kuo LC, Lan HC, Tsai SW, Su FC, "Segmental percentage contributions of cervical spine during different motion ranges of flexion and extension", J Spinal Disord Tech, Vol. 23, No. 4, pp. 278-284, 2010.

- [22] Seng KY, Lee VS, Lam PM, "Neck muscle strength across the sagittal and coronal planes: an isometric study", Clinical Biomechanics, Vol. 17, No. 2002, pp. 545-547, 2002.

- [23] Dolan KJ, Green A, "Lumbar spine reposition sense: the effect of a 'slouched' posture", Man Ther, Vol. 11, No. 3, pp. 202-207, 2006.

- [24] Arnold BL, Docherty CL, "Ankle evertor force sense and reproduction is not related injury of rolling over and giving way", J Athl Train, Vol. 37, No. 2, 2000.

- [25] Mckenzie R, "The Cervical and Thoracic Spine: Mechanica Diagnosis and therapy", Waikanae, New Zealand: Spinal Publication Ltd., 1990.

- [26] McPartland JM, Brodeur RR, Hallgren RC, "Chronic neck pain, standing balance, and suboccipital muscle atrophy--a pilot study", J Manipulative Physiol Ther, Vol. 20, No. 1, pp. 24-29, 1997.

- [27] Harrison DE, Harrison DD, Betz JJ, Janik TJ, Holland B, Colloca CJ, Haas JW, "Increasing the cervical lordosis with chiropractic biophysics seated combined extension-compression and transverse load cervical traction with cervical manipulation: nonrandomized clinical control trial", J Manipulative Physiol Ther, Vol. 26, No. 3, pp. 139-151, 2003.

- [28] Revel M, Minguet M, Gregoy P, Vaillant J, Manuel JL, "Changes in cervicocephalic kinesthesia after a proprioceptive rehabilitation program in patients with neck pain: a randomized controlled study", Arch Phys Med Rehabil, Vol. 75, No. 8, pp. 895-899, 1994.

- [29] Miyazaki M, Hymanson HJ, Morishita Y, He W, Zhang H, Wu G, Kong MH, Tsumura H, Wang JC, "Kinematic analysis of the relationship between sagittal alignment and disc degeneration in the cervical spine", Spine (Phila Pa 1976), Vol. 33, No. 23, pp. E870-876, 2008.

- [30] Lee GC, Lee DY, "The effects of deep neck flexor exercise on pain and neck disability index of the patients with chronic neck pain", Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, Vol. 11, No. 11, pp. 4331-4337, 2010.

- [31] O'Sullivan PB, Grahamslaw KM, Kendell M, Lapenskie SC, Moller NE, Richards KV, "The effect of different standing and sitting postures on trunk muscle activity in a pain-free population", Spine (Phila Pa 1976), Vol. 27, No. 11, pp. 1238-1244, 2002.

- [32] Abdulwahab SS, Sabbahi M, "Neck retractions, cervical root decompression, and radicular pain", J Orthop Sports Phys Ther, Vol. 30, No. 1, pp. 4-9; discussion 10-12, 2000.

- [33] Moore MK, "Upper crossed syndrome and its relationship to cervicogenic headache", J Manipulative Physiol Ther, Vol. 27, No. 6, pp. 414-420, 2004. 정 지 문 (Ji-Moon Jung) [정회원] • 2012년 2월 : 대전대학교 물리치 료학과 (물리치료학사) <관심분야> 근골격계 물리치료 구 자 신 (Ja-Shin Gu) [정회원] • 2012년 2월 : 대전대학교 물리치 료학과 (물리치료학사) <관심분야> 근골격계 물리치료 신 원 섭 (Won-Seob Shin) [정회원] • 2005년 2월 : 삼육대학교 대학원 물리치료학과 (이학석사) • 2009년 2월 : 삼육대학교 대학원 물리치료학과 (이학박사) • 2011년 9월 ~ 현재 : 대전대학 교 물리치료학과 교수 <관심분야> 운동역학, 근골격계 물리치료