http://dx.doi.org/10.5762/KAIS.2012.13.12.6196

Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol. 13, No. 12 pp. 6196-6202, 2012

다시마 유래 항미세조류 물질 추출 및 알긴산 올리고 유도체의 막전위에 대한 영향

Gunsup Lee1, Man Chang1, Kyoungsoon Shin1, Donggiun Kim2, Chung-Kyoon Auh3, Taek-Kyun Lee1*

Abstract

Oligo-alginate derivatives were extracted from brown algae and its antimicroalgal effects and reaction mechanism were investigated. Oligo-alginate derivatives were produced from sequential hydrolysis of high molecular weight alginate by treatment of 2 N HCl and 1% H 2 O 2. Antimicroalgal activity of extracts was proportional to reaction time and activity was highest at 4 hrs. When oligo-alginate derivatives were treated to Akashiwo sanguinea and Cochlodinium polykrikoides, mobilities of cells were ceased. A. sanguinea cells were crushed and plasmolysis was induced in C. polykrikoides cells. To investigate the action mechanism of oligo-alginate derivatives, changes of intracellular (pHi) and extracellular pH (pHe) were determined in the microalgal cells exposed to 0.05% of oligo-alginate derivatives. pHi was decreased about 0.3 unit and pHe was increased about 0.9 unit. These results suggested that change of membrane potential by oligo-alginate derivatives could led to microalgal cell death.

이건섭 1 , 장만 1 , 신경순 1 , 김동균 2 , 오정균 3 , 이택견 1*

Extraction of anti-microalgal material from Laminaria spp. and effect of oligo-alginate derivatives on membrane potential.

요 약 알긴산 올리고 유도체를 갈조류로부터 추출하였고 , 추출물의 항미세조류 효과와 작용기작을 연구하였다 . 고분자 알긴산을 2 N HCl 과 1% H 2 O 2. 로 순차적 가수분해하여 알긴산 올리고 유도체를 제조하였다 . 추출물의 항미세조류 활성은 반응시간에 비례하였으며 4 시간에 가장 높았다 . 알긴산 올리고 유도체를 Akashiwo sanguinea 와 Cochlodinium polykrikoides 에 처리하였을 때 , 세포의 움직임이 정지하였다 . A. sanguinea 세포는 파쇄되었고 , C. polykrikoides 세포에는 원형질 분리가 유도되었다 . 알긴산 올리고 유도체의 작용기작을 연구하기 위하여 , 세포내 (pHi) 및 세포외 pH(pHe) 의 변화를 0.05% 알긴산 올리고 유도체에 노출된 미세조류에서 측정하였다 . pHi 는 0.3 unit 감소하였고 , pHe 는 0.9 unit 증가하였다 . 이러한 결과로부 터 알긴산 올리고 유도체에 의한 막전위의 변화가 미세조류의 세포사멸을 유도할 수 있을 것으로 추측된다 .

Key Words : Lamminaria sp., Alginate, Akashiwo sanguinea, C. polykrikoides, Cell death

1. 서론

1980년대 이후 변화된 환경요인으로 인하여 발생빈도 가 날로 증가하고 있는 적조현상은 국내 . 외 연구기관에 본 논문은 논문은 해양과학기술원(PE98753, PK08080)의 연구과제로 수행되었음. * Correpsonding Author : Taek-Kyun Lee (Korea Institute Ocean Science & Technology) Tel: +82-55-639-8630 email: Received August 23, 2012 Revised October 12, 2012 Accepted December 6, 2012

서 많은 연구가 수행되어 왔으며 [1, 2], 적조생물이 대량 번식하여 독성물질을 분비하고 해수내의 용존산소를 고 갈시켜 어패류 등에 피해를 초래해 왔던 것은 이미 잘 알 려져 있다.

생태학 및 생리학적 연구를 수행하였다.

2. 재료 및 방법

10 g을 첨가하 반응시키면서 1시간

HCl

80

pH를 8

세포 내 ‧ 외의 pH 변화 측정은 Lee 등 (1999)의 방법을 따라 수행하였다 [18]. 세포외 pH (pHe) 변화는 pH electrode (ATI Orion 420A, USA)를 이용하여 지정된 시 간에 측정하였다. 세포내 pH (pHi)는 Kurkdjian 등 (1978) 의 방법을 일부 수정하여 진행하였다 [19]. 활발하게 성 장하고 있는 미세조류 1 mL을 채취한 후 10,000 g, 2분 간 원심분리 하였다. 세포를 0.1 M K-phosphate (pH 6.0) 용액으로 세척한 후, K-phosphate (pH 6.0) 용액 760 μL 에 재현탁 하였다. 미세조류 현탁액을 시험관으로 옮기 고, 200 rpm, 25 °C 으로 세팅된 교반배양기에서 1 μL의 [ 14 C]DMO (about 10 5 cpm)와 8 μL의 cold DMO 첨가하 였다. 10분 후 200 μL의 세포를 nitrocellulose filter (구경 0.45 μM)를 이용하여 걸렀다. 걸러진 미세조류는 2 mL의 냉각 증류수로 두 번 세척 한 후 10 mL의 scintillation cocktail을 첨가하고 미세조류 내에 존재하는 방사능의 양을 측정하였다. pHi는 아래의 공식에 의해 계산되었다. pHc= 6.3±log 10 [(cpm i ×760)/(cpm a ×166)] cpm i , total cpm of the filter; cpm a , total cpm of filtered solution.

3. 결과 및 고찰

3.1 갈조류로부터 알긴산 추출, 함량, 분자량 다시마로부터 고분자의 알긴산을 추출하고, 이를 미세 조류의 사멸에 사용하기 위하여 HCl과 H 2 O 2 를 차례로 처리하여 가수분해 시켰다. 2 N HCl에 의해 추출된 추출 물을 시간별로 채취하고 pH를 조정한 후 0.05%의 알긴 산을 Akashiwo sanguinea와 Cochlodinium polykrikoides 에 처리하여 항미세조류 기능을 관찰하였다 [표 1, 2]. 고 분자 알긴산을 2 N HCl에서 반응시켰을 때 3시간 이후 는 항미세조류 기능이 증가하는 것으로 나타났고, 4시간 이후에는 효율이 거의 변화가 없었다 [표 1]. 따라서 2 N HCl에서 4시간 반응 후 다음 단계인 1% H 2 O 2 반응을 실 시하였다. 2 N HCl에서 4시간 반응한 추출물에 1% H 2 O 2 를 첨가하고, 시간별로 반응물을 미세조류에 처리하여 항 미세조류 기능을 알아보았는데 반응시간이 4시간 이후부 터는 약 5분내에 90%의 미세조류가 사멸하는 것이 관찰 되었다[표 2]. 따라서 다시마로부터 추출된 고분자 알긴 산을 2 N HCl과 1% H 2 O 2 에 연속적으로 반응시켰을 때 항미세조류 활성을 갖게 되었고, 2 N HCl과 1% H 2 O 2 에 서 각각 4시간씩 반응시켰을 때 최적의 항미세조류 기능 이 있는 반응물이 생성되었다.

[Table 1] Anti-microalgal effect of alginate extracted with 2 N HCl. Incubation Killing effect on microalgae within 5 min time for (% dead cells/live cells) extraction A. sanguinea C. polykrikoides 1 10 0 2 20 10 3 30 25 4 50 60 5 55 55 6 50 50 7 60 60 8 50 55 [Table 2] Anti-microalgal effect of alginate extracted with 1% H 2 O 2 followed 2 N HCl for 4 hr. Incubation Killing effect on microalgae within 5 min time for (% dead cells/live cells) extraction A. sanguinea C. polykrikoides 1 50 60 2 60 50 3 80 70 4 90 90 5 95 90 6 80 90 7 90 90 8 90 90 3.2 미세조류 사멸 미세조류의 사멸에 대한 알긴산 올리고 유도체의 농도 영향을 살펴보고자, 표시된 농도의 알긴산 올리고 유도체 를 A. sanguinea와 C. polykrikoides에 처리하였다. 0.05% (w/v) 이상의 알긴산 올리고 유도체를 첨가하였을 때, 첨 가하자마자 90% 이상의 세포가 사멸하였다 [그림 1]. A. 500 Gymnodinium sanguineum Cochlodinium polykrikoises

300 death of 200 Time 100 0 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 Alginate concentration (%, w/v) [Fig. 1] Effect of oligo-alginate derivatives concentration on the death of microalgae.

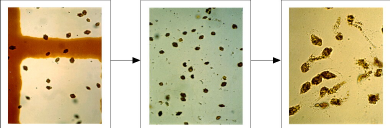

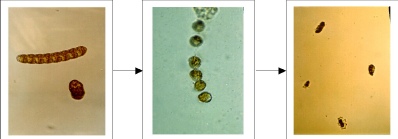

sanguinea는 알긴산 올리고 유도체 농도가 증가함에 따 라 사멸시간이 감소하는 반면, C. polykrikoides는 0.02% 까지는 사멸시간이 감소하지 않았는데 이는 건강한 시기 에 사슬을 형성하는 C. polykrikoides가 사멸과정에서 사 슬형태가 단일세포로 분리되는데 필요한 필요한 시간이 요구되는 것으로 판단된다. 추출된 저분자 알긴산 올리고 유도체 0.05%를 A. sanguinea와 C. polykrikoides에 처리하여 세포사멸을 관 찰하였다 [그림 2, 3]. A. sanguinea는 알긴산 올리고 유도 체를 처리하자마자 세포의 움직임이 크게 둔화되었고, 일 부는 세포가 터지는 현상이 관찰되었다. 동일한 농도의 알긴산 올리고 유도체를 C. polykrikoides에 처리하였을 때, C. polykrikoides의 움직임이 정지하였으며, 사슬형태 가 단일세포로 분리되었고, 원형질이 축소되는 원형질분 리 현상이 일어나 사멸하였다.

[Fig. 2] Death of A. sanguinea exposed to 0.5% oligo-alginate derivatives.

[Fig. 3] Death of C. polykrikoides exposed to 0.5% oligo-alginate derivatives. 3.3 기작 연구 알긴산 올리고 유도체가 보유하고 있는 항생기능에 대 한 작용기작을 설명하기 위하여 1) 알긴산 올리고 유도체 에 의한 세포 내 ‧ 외의 삼투압 변화 및 이를 통한 세포의 팽창 및 수축, 2) 알긴산 올리고 유도체에 의한 세포내 신 호전달체계 (signal transduction pathway)의 교란에 의한 탈수 및 사멸 등 알긴산 올리고 유도체에 의한 직접적인 작용과 간접적인 작용으로 구분하여 조사하였다. 직접적으로 알긴산 올리고 유도체가 세포 내 ‧ 외의 삼 투압을 변화시켜 세포의 파쇄를 이루었는지를 관찰하기 위해, 일반적으로 세포배양시에 삼투압조절제로 사용되 는 만니톨 (mannitol)을 대조구로 하여 실험하였다. 알긴 산 올리고 유도체 처리농도의 약 10배인 0.5-1.0%의 만니

톨을 처리하였을 때 적조생물의 사멸에는 전혀 영향을 미치지 않는 것이 관찰되어 (자료 미제시), 알긴산 올리 고 유도체 처리시 단순한 삼투압 변화를 유도하여 사멸 하는 것은 아닌 것으로 추정되었다. 동물세포에 작용하여 탈수를 일으키고 세포를 죽이는 cholera toxin의 경우 세포막에 존재하는 G protein의 α subunit를 활성화시켜 세포내 물의 수송에 관여하는 신호 전달체계를 교란하고 이를 통하여 탈수를 일으키는 것으 로 알려져 있다 [20]. 또한 고등식물의 사멸을 유도하는 elicitor는 식물세포내의 pH를 감소시키고 Ca ++ , K + 등의 농도를 낮추어 새포내 신호전달체계를 교란시켜 사멸시 키는 과정은 잘 알려져 있다 [19, 21]. 본 연구에서는 미 세조류 중의 하나인 C. polykrikoides에 알긴산 올리고 유 도체를 처리하고 세포내 pH 변화를 조사하여, 미세조류 사멸에 대한 알긴산 올리고 유도체의 간접적인 영향을 분석하였다. 연구결과 세포내 pH는 약 0.3 unit 감소하고, 세포외 pH는 0.9 unit 증가하였다 [표 3]. 이러한 세포 내 ‧ 외의 pH 변화는 미세조류 세포의 막전위 변화를 의미하 며, 막전위 변화가 미세조류 세포내 신호전달체계를 변화 시켜 물 수송의 변화를 유도하고, 이러한 결과로 인하여 미세조류가 사멸되는 것으로 추측된다. [Table 3] Intra- (pHi) and extracellular pH (pHe) changes of microalgae by treatment of alginate. Incubation time pHi pHe 0 min 6.43±0.12 6.32±0.15 5 min 6.36±0.09 6.39±0.12 30 min 6.21±0.11 6.92±0.07 1 hr 6.13±0.14 7.02±0.11 2 hr 6.11±0.13 7.21±0.12 3 hr 6.11±0.17 7.20±0.10 본 연구에서 추출한 알긴산 올리고 유도체는 천연 해 조류인 다시마로부터 추출한 알긴산 올리고당 유도체로 서, 적조생물의 사멸에 대한 실험 결과는 이제까지 보고 된 어떠한 적조사멸제에 비해 뒤떨어지지 않는 효과를 보이는 것이며, 기존의 화학적 적조사멸 방법은 이차적인 환경오염의 유발가능성으로 인하여 실제 사용하기에 문 제점이 있으나, 알긴산 올리고 유도체는 천연해조류로부 터 추출한 물질이고, 그 구성성분이 올리고당이므로 거의 환경오염을 일으키지 않을 것으로 기대된다. 본 연구에서는 알긴산 올리고 유도체가 적조방제를 위 한 황토대체물질로서 활용이 가능하며, 적조방제물질의 살포에 따른 환경오염을 경감시킬 수 있을 것으로 기대 하고 있다. 또한 알긴산 올리고 유도체을 어병치료제로

개발하고 박테리아, 바이러스, 균류 및 암세포에 처리하 여 항박테리아, 항바이러스, 항균 및 항암 효과 가능성 및 실용화 여부를 타진하는 연구를 수행하고 있으며, 이를 통한 의약품 원료로서의 가능성을 연구하고 있다. 알긴산 올리고 유도체의 추출 및 작용기작에 관한 연구는 천연 해조류로부터의 유용자원을 추출하고, 기능성 보유에 관 한 연구를 확대시킬 수 있는 기초자료로서의 가치뿐만 아니라 국내 경제, 산업, 사회적 파급효과가 클 것으로 기 대된다.

4. 결론

1) 다시마로부터 추출된 고분자 알긴산을 2 N HCl과 1% H 2 O 2 에 연속적으로 반응시켜 항미세조류 활성 을 갖는 알긴산 올리고 유도체를 제조하였고, 2 N HCl과 1% H 2 O 2 에서 각각 4시간씩 반응시켰을 때 최적의 항미세조류 기능이 있는 반응물이 생성되었다. 2) 미세조류 사멸에 대한 알긴산 올리고 유도체의 농 도별 영향을 분석하였을 때, 0.05% (w/v) 이상의 농 도에서 90% 이상의 세포가 사멸하였다. 3) 0.05%의 알긴산 올리고 유도체를 처리하였을 때, A. sanguinea는 세포의 움직임이 크게 둔화되었고, 일부는 세포가 파쇄되었다. C. polykrikoides의 움직 임이 정지하고 사슬모양에서 단일세포로 분리되었 으며, 원형질분리가 일어나 사멸하였다. 4) 알긴산 올리고 유도체의 항미세조류 활성은 세포 내 ‧ 외의 pH 변화가 세포내 신호전달체계를 변화시 켜 미세조류의 사멸을 유도하는 것으로 추측된다.

References

- [1] H.G. Kim, S.G. Lee and K.H. An. “Recent red tides in Korean coastal waters.” Nat Fish. Res. Develop. Ins. Korea, 280p. 1997.

- [2] N.H. Jeoung, H.J. Son and S.Y. Jeong. “The Algicidal Activity of Pseudoalteromonas sp. NH-12 against the Toxic Dinoflagellate Alexandrium catenella.” Kor. Environ. Agricul. 31(2), 175-184, 2012, Article(CrossRefLink)

- [3] G.-H. Na, W.-J. Choi and Y.Y. Chun. “A study on red tide control with loess suspension.” J. Aquacul. 9(3), 239-245, 1996.

- [4] S.H. Baek, H.H. Shin, M.-C. Jang, S.W. Kim, M. Son, H. Cho, and Y.O. Kim. “Algicidal Effects of a Newly Developed Thiazolidinedione Derivative, TD49, on Dinoflagellate Akashiwo sanguinea.“. Ocean Polar Resear. 34(2):125-135, 2012, Article(CrossRefLink)

- [5] S.-Y. Jeong, Y.-T. Park and W.-J. Lee. “Isolation of marine bacteria killing red tide microalgae. III. Algicidal effects of marine bacterium, Micrococcus sp. LG-5 against the harmful dinoflagellate, Cochlodinium polykrikoides.” J. Korean Fish. Soc. 33(4), 331-338, 2000.

- [6] S.-C. Chae, Y.-N Jang and I,-K. Bae. “Development of anti-red tide material by activating red-mud.“ J. Miner. Soc. Korea, 18(4), 267-276, 2005.

- [7] D. Renn. “Biotechnology and the red seaweed polysaccharide industry: status, needs and prospects.” Trend. Biotechnol. 15(1), 9-14, 1997, Article(CrossRefLink)

- [8] D.W. Renn. “Seaweeds and biotechnology- inseparable companions.” Hydrobiol. 204/205, 7-13, 1990, Article(CrossRefLink)

- [9] R.J. Radmer. “Algal diversity and commercial algal products.” Bioscience 46, 263-270, 1996, Article(CrossRefLink)

- [10] D.W. Renn. “Medical and biotechnological applications of marine macroalgal polysaccharides.” Marine Biotechnology vol. 1: Pharmaceutical and bioactive natural products, ed. D.H. Attaway and O.R. Zaborsky. Plenum Press, New York. pp181-196, 1993.

- [11] N.L. Thakur and A.N. Thakur. “Marine biotechnology: an overview.“ Ind. J. Biotechnol. 5, 263-268, 2006.

- [12] H. Ertesvag and S. Valla, “Biosynthesis and application of alginates.” Polymer Degradation Solubility 59, 85-91, 1998, Article(CrossRefLink)

- [13] B.H.A. Rehm and S. Valla, “Bacterial alginates: biosynthesis and application.” Appl. Microbiol. Biotechnol. 48: 281-288, 1997, Article(CrossRefLink)

- [14] A.M.S. Mayer, A. Diaz, A. Pesce, M. Criscuolo, J.F. Groisman and R.M. de Lederkremer, “Biological activity in Macrocystis pyrifera from Argentina: sodium alginate, fucoidan and laminaran. III. Antiviral activity.” Hydrobiol. 151/152, 497-500, 1987, Article(CrossRefLink)

- [15] A.M.S. Mayer and B. Panick, “Antitumor evaluation of marine algae in Argentina.” Hydrobiol. 116/117, 529-533, 1984, Article(CrossRefLink)

- [16] A. Haug and G Larsen. Quantitative determination of the uronic acid composition of alginates.“ Acta Chem. Scand. 16, 1908-1918, 1962, Article(CrossRefLink)

- [17] A.L. Usov, M.I. Bilan and N.G. Klochkov, 1995. Polysaccharides of algae 48. Polysaccharide composition of several calcareous red algae: S.-YIsolation of alginate from Corallina pilulifera P. et R. (Rhodophyta, Carallinaceae). Bot. Mar. 38: 43-51, Article(CrossRefLink)

- [18] T.K. Lee, S.M. Lee and W.S. Lee, “Preferential use of acetate over glucose involves acetate-mediated inhibition of glucose uptake during diauxic growth of carrot cells.” Plant Cell Physiol. 40(10), 1046-1052, 1999, Article(CrossRefLink)

- [19] M. Kikuyama, K. Kuchitsu and N. Shibuya. “Membrane depolarization induced by N-Acetyl- chitooligosaccharide elicitor in suspension- cultured rice cells.” Plant Cell Physiol. 38, 902-909. 1997, Article(CrossRefLink)

- [20] J. Moss and M. Vaughan. “Structure and Function of ARF Proteins: Activators of Cholera Toxin and Critical Components of Intracellular Vesicular Transport Processes.” J Biol. Chem. 270(21), 12327-12330, 1995, Article(CrossRefLink)

- [21] M. Hofmann, R. Ehness, T.K. Lee and T. Roitsch, “Intracellular protons are not involved in elicitor dependent regulation of mRNAs for defense related enzymes in Chenopodium.” J Plant Physiol. 155, 527-532, 1999, Article(CrossRefLink) 이 건 섭 (Gunsup Lee) [정회원] • 2003년 2월 : 성균관대학교 생명 공학과 (이학석사) • 2010년 2월 : 성균관대학교 생명 공학과 (이학박사) • 2011년 1월 ~ 현재 : 해양과학 기술원 연수연구원 <관심분야> 분자생물학, 해양 독성학 장 만 (Man Chang) [정회원] •1985년 8월 : 서울대학교대학원 해양학과 (이학석사) • 1990년 8월 : 서울대학교대학원 해양학과 (이학박사) • 2008년 1월 ~ 2009년 12월 : 한 국 환경생물학회 회장 • 1995년 ~ 현재 : 해양과학기술 원 해양생태계연구부 책임연구원

- <관심분야> 환경분자생리학, 해양환경독성학

- 신 경 순 (Kyoungsoon Shin) [정회원] • 1988년 2월 : 인하대학교 해양학 (이학석사) • 1997년 8월 : 인하대학교 해양학 (이학박사) • 2002년 12월 ~ 2003년 12월 : 영국자연사박물관 Post-Doc. • 1997년 ~ 현재 : 해양과학기술 원 선박평형수센터 책임연구원

- <관심분야> 플랑크톤생태학, 외래생물위해성평가

- 김 동 균 (Donggiun Kim) [정회원] • 1989년 2월 : 성균관대학교 대학 원 생물학과 (이학석사) • 1999년 3월 : 미국오하이오대학 교 대학원 생물학과 (식물학박사) • 2010년 3월 ~ 현재 : 신라대학 교 생물과학과 교수 <관심분야> 식물학, 생화학, 분자생물학, 생리학 오 정 균 (Chung-Kyoon Auh) [정회원] • 1983년 8월 : KAIST 생물공학 (이학석사) • 1995년 3월 : UC Davis 식물학 (이학박사) • 2000년 9월 ~ 2004년 8월 : 성 균관대학교 생명과학과 연구교수 • 2005년 ~ 현재 : 목포대학교 생 명과학과 부교수

- <관심분야> 식물분자생물학, 식물환경생리학

- 이 택 견 (Taek-Kyun Lee) [정회원] • 1991년 2월 : 성균관대학교 생물 학 (이학석사) • 1998년 2월 : 성균관대학교 식물 분자생리학 (이학박사) • 1998년 9월 ~ 2000년 8월 : 한 국해양연구원 연수연구원 • 2000년 ~ 현재 : 해양과학기술 원 남해특성연구부 책임연구원

- <관심분야> 환경분자생리학, 해양환경독성학