http://dx.doi.org/10.5762/KAIS.2016.17.3.638 ISSN 1975-4701 / eISSN 2288-4688

Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society Vol. 17, No. 3 pp. 638-651, 2016

요

한국 중년여성의 비약물적 우울중재연구: 체계적 문헌고찰

Abstract

The purpose of this study was to review the literature and examine the effects on non-pharmacological depression intervention for middle-aged women in Korea. This systematic review analyzed the literature from 2006 September, 2015. The existing literature was searched in the electronic databases in RISS, KISS and DBPia using following key words: middle-aged women and depression, menopause and depression, climacterium and depression. Two hundred eighty studies were found through the database. According to PICOTS-SD, twelve studies were included for analysis. Among the twelve studies, four studies were conducted in the nursing field. Six studies were randomized controlled trials. Aerobic exercise, laughter therapy, meditation, aroma massage, counseling and art therapy were performed as non-pharmacological interventions for depression in Korean middle-aged women. The length of each session ranged from 20 to 120 minutes. The intervention period varied from 2 to 24 weeks, and the number of the interventions ranged from 8 to 72 times. They influenced not only depression, but also physical aspects that are associated with obesity and psychosocial variables, such as anxiety, quality of life, life satisfaction, etc. Keywords : Review, Middle aged, Women, Depression, Controlled Clinical Trials as Topic

채명옥 1 , 전해옥 1 , 김아린 1* 1 청주대학교 간호학과 A Systematic Review of Non-pharmacological Intervention for Depression in Korean Middle-aged Women Myung-Ock Chae 1 , Hae Ok Jeon 1 , Ahrin Kim 1* 1 Department of Nursing, Cheongju University

. , 280

8

2006 2015 9 월까지 , , 하였다 . . 4 , 6 형태가 4 2 , 1 , 120 , 2 24 주 , 총 , ,

약 본 연구는 중년여성을 대상으로 한 비약물적 우울중재연구를 고찰하고 그 효과를 탐색하기 위해 수행되었다 체계적 문헌고찰은 국내 데이터베이스인 온라인 검색을 통해 년부터 년 국내 학술지에 게재 연구 논문을 대상으로 하였으며 중년여성과 우울 폐경기와 우울 갱년기와 우울로 그 결과 편 검색되었고 에 따라 이용되었다 그 중 편은 간호학 분야 연구였고 편은 무작위 배정이 이루어진 무작위 대조군 실험연구였다 우울중재는 에어로빅 등 신체적 활동을 포함하는 편으로 가장 많았 웃음요법과 단전 등 명상 각각 마사지와 상담 각각 편 미술요법이 편으로 나타났고 복합중재가 적용된 논문은 편이었다 중재 프로그램의 회 적용 시간은 분에서 분 중재 적용 기간은 주에서 중재 회기는 회에 회로 나타났고 이들 프로그램은 우울뿐만 아니라 비만과 관련된 신체적 측면과 불안 삶의 질 삶의 만족도 등 사회‧심 리적 변수에 유의한 영향을 주는 것으로 나타났다

RISS, KISS, DBPia 의 . 자료 검색어는 , PICOTS-SD 최종 12 편이 분석에 . 비약물적 3 편 , 아로마 3 . 1 20 72 , .

1. 서론

2014

40-60대 중년여성 약 15만 명으로, 이들이 연간 약 520억

[25,26], [27,28],

10년간

경험하고 있으며, 건강보험심사평가원[4]에 따르면, 비약물적 중재는 약물치료나 호르몬 치료에 비해 부작용 현재 중 우울증으로 진료를 받은 의 위험이 적고, 비교적 안전하기 때문에 중년여성의 우 환자는 우울증에 치료에 사용한 울을 개선하기 위해 비약물적 중재를 우선적으로 고려하 진료비는 원에 이르는 것으로 나타났다. 여 접근방안을 모색할 필요가 있다. 또한 중년여성의 우울은 삶의 질 전반을 위협하는 주 근거에 기반하여 효과적인 중재를 선택하기 위해서는 요인으로 지적되고 있으며[5], 자살생각, 자살계획, 기존에 적용된 중재에 대한 연구결과를 통합하여 분석함 자실시도 등 자살경향성(suicidality)에도 영향을 미칠 수 으로써 중재의 효용성에 대한 준거를 확보할 필요가 있 때문에 자살과 관련된 잠재적 위험을 내포하고 있 다. 그동안 국내에서는 중년여성의 우울 감소를 위한 비 다[6]. 뿐만 아니라, 최근의 연구에서 중년여성의 우울은 약물적 중재로 무용, 운동 등과 같은 신체활동 증진 프로 고중성지방혈증 및 대사증후군의 위험을 높이는 등 대사 그램[17,18,19], 단전호흡, 요가 등과 같은 명상 프로그 이상과도 관련이 있는 것으로 보고되고 있어[7] 신체적 램[20,21,22], 웃음치료 프로그램[23,24], 아로마요법 건강을 위협하는 실질적인 문제로도 부각되고 있다. 이 미술이나 음악 등과 같은 예술치료 프로그램 중년여성에게 우울은 흔하게 나타나고, 사회경제적 상담 또는 관계성 향상 프로그램[29,30], 두 가 손실을 초래할 뿐 아니라, 신체적.정신적 건강문제를 지 이상 프로그램을 접목한 복합중재 프로그램[31,32] 야기할 수 있기 때문에 이를 예방하고 관리하기 위한 적 등이 다양한 접근법이 시도되어 왔다. 그러나 기존의 국 극적인 중재 전략이 요구된다. 내연구들은 중년여성의 우울을 위한 비약물적 중재의 효 선행연구에서 폐경 전후 여성의 호르몬 변화는 우울 과를 개별적으로 보고하고는 있지만, 연구결과를 통합하 관련이 있으나[8], 폐경 전후의 호르몬 변화, 폐경 상 여 비교.분석한 연구는 찾아보기 어렵고, 이에 중재의 혈관운동성 증상 등이 이후 우울을 예측하지는 않으 효과를 종합적으로 확인하고, 적용방안에 대한 전략을 며[2,9], 폐경 자체보다는 신체적 및 정신사회적 요인이 수립하는 데 한계가 있었다. 우울에 더 큰 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다[10]. 따라서 본 연구에서는 무작위 대조군 실험연구와 대 중년여성의 우울은 단순히 폐경과 관련된 호르몬 조군이 있는 유사실험연구를 중심으로 최근 국내에서 중 변화로 인해 발생하는 것이 아니라, 다양한 신체적.정 년여성을 대상으로 시행된 비약물적 우울 중재 연구를 요인에 영향을 받는다는 것을 나타낸다. 기존의 연 종합적으로 고찰하여 이들 연구의 특성 및 중재의 특성 구에서 중년여성의 우울에 영향을 미치는 요인으로 건강 을 정리하고, 중재의 효과를 확인함으로써 한국 중년여 상태와 같은 신체적 요인 뿐 아니라, 스트레스, 대처 방 성의 우울 예방 및 우울 관리를 위한 비약물적 중재 방 삶의 의미, 자아존중감 등과 같은 사회.심리적 요인 안에 대한 과학적인 근거를 제시하고, 근거 기반 실무를 가족지지와 부부친밀감 등과 같은 가족적 요인 등이 위한 기초자료를 제공하고자 한다. 지적되고 있다[1,2,11,12]. 이에 중년여성의 우울에 영향 미치는 요인을 검토하여 중재를 통해 이를 개선하고 1.2 연구목적 하는 노력이 다각적으로 이루어지고 있다. 본 연구는 최근 한국 중년여성을 대상으로 실 우울을 개선하기 위한 접근법은 크게 약물치료와 비 시한 비약물적 우울중재연구의 현황을 파악하고, 연구의 약물적 중재로 나눌 수 있다. 우울증을 치료하기 위해 효과를 알아보기 위해 시도된 것으로 구체적인 목적은 다음과 같다.

TCA(tricyclic antidepressants)나 SSRIs(selective serotonin reuptake inhibitors) 계열 약물이 사용될 수 있으나, 이

약물은 부작용이 발생할 위험이 있고[13], 정신과 치 대한 부정적 인식으로 인해 치료를 꺼릴 우려가 있 다[14]. 또한 중년여성의 우울 개선을 위해 호르몬 대체 요법도 효과적인 것으로 알려져 있으나[15], 호르몬 사 따른 부작용 경험, 암이나 혈전성 정맥염 발생에 대 두려움이 투약 순응도를 방해할 수 있다[16]. 한편,첫째, 한국 중년여성을 대상으로 한 비약물적 우울중 재 연구의 연구관련 특성을 파악한다. 둘째, 한국 중년여성을 대상으로 한 비약물적 우울중 재 연구에서 사용한 중재의 특성을 파악한다. 셋째, 한국 중년여성을 대상으로 한 비약물적 우울중 재연구의 결과변수와 효과를 파악한다.

1.3 용어정의 1.3.1 중년여성 중년여성은 여성의 발달단계에서 청년과 노년의 중간 발달시기에 있는 여성을 의미하며[33], 본 연구에서는 40세에서 60세까지 해당되는 여성을 의미한다.

1.3.2 우울 우울은 정상적인 기분변화에서 병적인 상태에 이르는 침울감, 실패감, 무력감 및 무가치함을 나타내는 상태로[34], 본 연구에서는 이러한 감정인 우울을 호소하거나, 우울 경향이 있는 것으로 판단된 경우를 의 미한다.

2. 연구방법

2.2 자료수집방법 본 연구는 코크란연합(Cochrane collaboration)의 중 재법에 대한 체계적 문헌 고찰 핸드북[35] 및 PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Revies and Meta-Analysis) 그룹이 제시한 체계적 문헌고찰 보고지 침[36]에 따라 수행되었다. PICOTS-SD(Participants, Intervention, Comparisons, Outcomes, Timing, Setting, Study Design)에 따라 다음과 같은 선정기준을 구성하였다. 2.2.1 핵심질문 (1) 연구대상(Participants) 40세부터 60세까지 중년여성을 대상으로 하였고, 특 정질환 대상자로 한정한 연구는 제외하였다. (2) 중재(Interventions) 전문가에 의해 시행된 비약물적 중재 연구를 대상으 하였다. (3) 비교중재(Comparisons) 대조군에는 아무런 중재가 시행되지 않은 경우만을

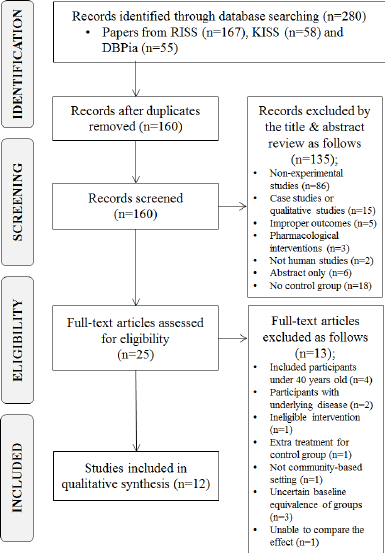

선정하였고, 대조군이 없거나 대조군에 처치가 포함된 경우는 제외하였다. (4) 중재결과(Outcomes) 중재에 대한 주요 결과로 도구를 이용하여 우울을 측 정한 연구를 선정하였다. (5) 측정시점(Timing) 중재 직후와 추후 추적 기간 모두 포함하였다. (6) 세팅(Setting) 입원이나 외래를 제외한 지역사회에서 실시한 연구를 대상으로 하였다. (7) 연구설계(Study Design) 무작위 배정이 이루어진 무작위 대조군 실험연구 (Randomized Controlled Trials [RCT])와 무작위 배정 이 이루어지지는 않았지만 비교집단이 있는 유사실험연 구(Non-Randomized Controlled Trials [NRCT])로 한정 하였고, 질적연구나 사례연구는 제외하였다. 2.2.2 문헌검색 및 선택과정 본 연구는 한국 중년여성의 우울 감소 및 조절을 위한 우울 관련 중재를 제공한 논문들을 국내 데이터베이스의 온라인 검색을 통해 수집하였다. 2006년부터 2015년 9 월까지 국내 학술지에 게재된 연구 논문을 대상으로 하 였으며, 한국연구정보서비스(Research Information Sharing Service [RISS]), 한국학술정보서비스(Korean studies Information Service System [KISS]) 및 학술데이터베이 스서비스(Data Base Periodical Information Academic [DBPia])의 학술연구정보를 활용하여 논문을 검색하였 다. 자료검색은 검색어 1) 중년여성 and 우울, 2) 폐경기 and 우울, 3) 갱년기 and 우울 등을 병합하여 이루어졌 으며, 검색기간은 2015년 9월 1일부터 9월 30일까지였다. 각 데이터베이스에서 RISS 167편, KISS 58편, DBpia 55편로 검색된 총 280편의 문헌이 검색되었다. 우선 각 데이터베이스에서 검색된 문헌 280편 중 중복 된 문헌 120편 제거하였다. 이후 선택된 160편의 문헌의 제목 및 초록을 검토하여 핵심질문을 중심으로 선택 및 배제기준에 따라 선정하였고, 초록이나 포스터로만 제시 된 연구는 제외하였다. 이후 선택된 25편의 문헌은 전문 을 찾아 핵심질문에 따라 재선별하였고, 40세 미만의 연 구대상자를 포함한 경우, 연구대상을 특정질환이 있는

배제되어 최종 12편의 논문이 제거된 논문 총 160편 148편(92.5%) 12편의 문헌이 최종 선택되었다. 단계는 3명의 연구자에

대상자로 한정한 경우, 약물적 중재가 포함된 경우, 무처 대조군이 아닌 경우, 지역사회 세팅이 아닌 경우, 비 동등성 대조군 연구에서 실험군과 대조군의 동질성이 확 보되지 않았거나 두 군 간의 효과를 비교할 수 없는 경 분석에서 선택되었다. 따라서 중복 중 제외되었고, 문헌선 택과정의 모든 의해 수행되었고, 의견이 불일치가 있는 경우 논의하여 수렴하였고, 합의 않는 경우는 없었다. 자세한 문헌 선택과정은 흐름 제시하였다[Fig.

1].

2.3 문헌의 질평가 최종 선정된 논문에 대한 신뢰도를 높이고자 방법론 질평가를 하였다. 대상 논문 중 무작위 대조 (Randomized Controlled Trial) 연구는 Cochrane’s Risk Bias도구[35]를 사용하여 방법론적 질평가를 하였고, 비무작위 대조군(Non-Randomized Controlled Trial) 연 NICE(National Institute for Health and Clinical Excellence)[37]에서 사용하고 있는 12문항의 MINORS

(Methodological Items for Non Randomized Studies) 평가도구(총 0-24점)를 이용하여 방법론적 질 평가를 하였다. Cochrane’s Risk of Bias도구는 무작위 대조군 실험 연구에 대한 질 평가 방법으로 무작위 배정순서 생성, 배 정순서 은폐, 참여자와 연구자 눈가림, 결과 평가자의 눈 가림(blinding), 불완전한 결과의 처리, 선택적 결과보고, 기타 타당도를 위협하는 잠재적 편중 위험의 6가지 영역 을 평가하는 문항으로 이루어져 있다. 평가방법은 각 영 역별로 예, 아니오, 분명하지 않음으로 평가하도록 되어 있으며, 또한 각 문항은 문헌에 기술된 내용에 따라 편중 (bias)의 위험이 높음(아니오), 낮음(예), 불명확(분명하 지 않음)의 3가지 수준으로 판정된다. MINORS는 비무작위연구를 평가하기 위해 개발되어, 내적일관성, 외적 타당도, 평가자간 동의, 검사-재겸사법 으로 검증된 평가도구이다. 평가는 각각 1)분명한 목적 이 있는지, 2)환자가 연속적으로 포함되어 있는지, 3)데 이터가 전향적으로 수집되었는지, 4)연구목적에 적절한 결과인지, 5)연구결과가 비뚤림없이 평가되었는지, 6)추 적기간은 적절했는지, 7)탈락이 5%미만인지, 8)연구크 기가 전향적으로 계산되었는지, 9)적절한 대조군이 있었 는지, 10)연구군 모집이 동시적이었는지, 11)연구군이 기저상태에서 유사한지, 12)적절한 통계분석이 이루어 졌는가에 대한 항목을 평가하도록 되어 있다. 비교가 없 는 비무작위 연구는 1-8번까지 공통항목 8개만 평가하 며, 비교대상이 있는 연구에 대한 항목이 9-12번까지 4 개를 추가하여 평가한다. 개발 문항에 대해서는 0점(not reported). 1점(reported but inadequate), 2점(reported and adequate)으로 나누어 점수를 측정해 총점을 대조군 이 없는 경우 16점, 대조군이 있는 경우 24점 만점으로 평가한다. 본 연구에서는 유사실험연구의 경우 대조군이 있는 비무작위 연구만을 대상으로 하였다. 질 평가에는 본 논문의 저자들이 모두 참여하였으며, 연구자간 이견 은 없었다.

3. 연구결과

3.1 논문의 일반적 특성 2006년부터 2015년까지 10년간 실시된 국내 중년여 성 대상의 비약물적 우울중재 연구 중 체계적 문헌고찰 에 최종 선정된 12편의 연구의 특성을 분석하였다[Table 1]. 12편 모두 학술지에 게재된 논문으로, 연구자의 주요

분야는 간호학이 33.5%로 가장 많았고, 연구설계는 무 본 연구에서 대조군이 있는 유사실험연구는 총 6편이 대조군 전후설계와 비동등성 대조군 전후설계가 각 었으며, MINORS에 의한 NRCT연구의 방법론적 질평 50.0%였으며, 표본 수는 41명 이상 50.0%, 31∼40명 가 결과 총 24점 만점에 평균 20.0점으로 논문의 방법론 25.0%로 대부분을 차지하였는데, 이 중 표본 수 산정 적 질 평가 점수가 높은 것으로 나타났다. 대부분의 연구 기준을 제시한 논문은 12편 중 6편이었고, 그 중 4편은 에서 분명한 연구목적 하에 구체적인 대상자 선정기준에 간호학 논문이었다. 비약물적 우울중재가 이루어진 장소 근거하여 대상자를 선정하였으며, 연구목적에 근거하여 모두 지역사회였고, 대상자의 윤리적 고려를 기술한 적절한 결과변수를 선택하였다. 또한 적절한 대조군 확 논문은 50.0%였으며, 기관연구윤리심의위원회(IRB)의 보, 대상자의 동질성 확보, 적절한 통계분석, 전향적 연 승인을 받은 논문은 16.7%에 불과했다. 구크기 계산 등에 있어 기술되어 있으며, 요건을 충족하 였다. 평가점수가 낮은 항목은 5% 미만의 탈락율과 연 3.2 논문의 질적 평가 구결과가 비뚤림 없이 평가되었는지를 평가하는 눈가림 체계적 문헌고찰 대상으로 선정된 총 12편의 연구에 항목이었다. 그리고 한편의 연구를 제외한 5편의 연구에 논문의 질평가 결과는 다음과 같다. 본 연구에서 무 서 추적시간에 선정에 대한 근거를 적절히 제시하지 않 대조군 연구에 해당하는 논문은 총 6편이었으며, 았다. Cochrane’s Risk of Bias 질평가 결과 전체적으로 각 영 대해 편중의 위험이 높음으로 평가된 문헌은 1개뿐 3.3 연구대상자와 비약물적 우울중재의 특성 우수한 논문인 것으로 평가되었다. 편중 위험이 높음 체계적 문헌고찰에 최종 선정된 12편의 연구대상자와 평가된 문헌의 경우 배정생성에 있어 난수표가 아 비약물적 우울중재의 특성을 분석하였다[Table 2]. 홀수, 짝수의 규칙성을 이용한 문헌이었으나, 연구결 과에는 중요한 영향을 미치지 않은 것으로 판단되어, 연 3.3.1 연구대상자의 특성 포함시켰다. 6편의 모든 연구에서 결과자료의 완결 최종 선정된 12편은 대상자의 연령이 범위 또는 평균 선택적 결과보고에 요건을 충족하였다. 그러나 눈 으로 기술되었는데, 대부분 본 연구의 자료수집방법에서 가림과 배정은폐 영역에서는 분명하지 않은 것으로 나타 제시한대로 40세부터 60세까지를 중년여성으로 한정하 기타 비뚤림 위험에 있어 4편의 연구에서 분명하 여 연구대상자로 선정하고 있었다. 표본 수는 18명에서 않은 것으로 파악되었으며, 배정생성에 있어 분명하 64명까지 다양하게 제시되어 있었고 실험군과 대조군을 않은 경우가 3편이었다. 비교적 균등하게 배분하였다. 대상자의 중도탈락이 없는 경우가 3편이었고, 있는 경우 중도탈락률은 1.7%에서 22.9%까지 다양하게 나타났는데, 실험군의 중도탈락이 많았다.

(N=12)

Participant Intervention Drop Study Total Follow Author Age Total Exp. Cont. out. n(%) Group/ Program Length Duration design Type Session up (yr) (N) (n) (n) Total/Exp./ Individual moderator (min) (wks) (times) period Cont. internal family 1(3.1)/ Byeon & systems 1 RCT 40-60 31 15 16 1(6.3)/ group 120 6 12 Kim[29] therapy group month 0(0.0) counseling laughter I :16 therapeutic group activities researcher 6(10.5)/ ganggangsullae & I :3(15.8), Kim[17] NRCT 40-60 51 19 dance laughter 60 5 12 II :3(15.8)/0 program therapy II :16 (0.0) group with laughter expert therapeutic activities combined sports 47.86 1(1.7)/ exercise curer Park et (Exp) NRCT 59 29 30 1(3.3)/ program & individual 60 12 60 al.[31] 45.57 0(0.0) telephone researcher (Cont) counseling 0(0.0)/ Kim & aroma NRCT 40-60 40 20 20 0(0.0)/ individual 20 8 24 Ahn[25] massage 0(0.0) aroma 5(10.4)/ Park & massage aroma RCT 50.84 43 21 22 3(12.5)/ individual 25 8 32 Soh[26] (hands & therapeutist 2(8.3) scalp) 0(0.0)/ group art Pyun[27] RCT 40-60 25 13 12 0(0.0)/ group 100 13 13 therapy 0(0.0) ≤ 49 ≥ 50 4(6.3)/ dan jeon Kim[21] NRCT (menopau 59 28 31 3(9.7)/ group 40 12 36 breathing se 1(3.1) periods) researcher 4(6.6)/ & Cha et laughter RCT 45-64 57 28 29 3(9.7)/ group laughter 30 2 10 al.[23] therapy 1(3.3) therapy expert 3(11.1)/ dance So et NRCT 45-55 24 11 13 3(21.4)/ movement group researcher 90 15 15 al.[18] 0(0.0) therapy 0(0.0)/ aerobic Hur[32] RCT 40-59 32 16 16 0(0.0)/ exercise & individual 50/20 24 72 0(0.0) meditation 4(18.2)/ You et mindfulness RCT 41.33 18 9 9 2(18.2)/ individual researcher 20 8 8 al.[22] meditation 2(18/2) researcher 50 19(22.9)/ & Cha & (ND=15, laughter NRCT 40-60 64 14 14(21.2)/ group laughter 40 2 10 Hong[24] MD=19, therapy 3(17.6) therapy SD=16) expert Exp.=Experimental group; Cont.=Control group. RCT=Randomized controlled trials; NRCT=Non-randomized controlled trials; ND=Not depression; MD=moderate depression; SD=Severe depression

(N=12)

4편이었다. 그러나 중재 프로그램 운영자에 대해 언 3.4 비약물적 우울중재의 연구결과 급하지 않은 논문이 5편으로 많은 편이었다. 우울중재의 체계적 문헌고찰에 최종 선정된 12편의 논문에서 비 적용 시간은 20분에서 120분, 중재 적용 기간은 2주 약물적 우울중재의 연구결과를 분석한 내용은 [Table 3] 24주, 총 중재 회기는 8회에서 72회로 다양하게 나 과 같다. 타났으나 추후 추적 관찰을 수행한 논문은 1편에 불과했다.

12편

3.4.1 우울 최종 선정된 12편의 논문에서 우울을 측정하는데 사 도구는 BDI(Beck Depression Inventory) 5편, CES-D(Center for Epidemiologic Studies-depression Scale) 4편, SDS(Self-rating Depression Scale) 3편의 순 이었다. 다양한 우울 측정 도구를 사용하여 비약물적 우 울중재의 효과를 확인한 결과, 최종 선정된 논문 우울중재 프로그램 적용 후 대조군에 비해 실험군 우울 정도가 통계적으로 유의하게 감소하는 것으로 나타났다.

3편이었기 각각 3편, 체질량

2편의

3편

결과변수는 불안이 3편으로 2편이었는데, 중재 프 3편 2편

3.4.2 기타 결과변수 대상 논문의 기타 결과변수를 신체적 영역과 심리적 영역으로 나누어 분석한 결과, 신체적 영역의 결과변수 중년여성의 비만이나 심혈관질환 요인 중 대사증후군 지표로 생리적 지수를 확인하는 논문이 때문 체지방, 총콜레스테롤, 중성지방이 고밀도지단백콜레스테롤, 저밀도지단백콜레스테 각각 순으로 나타났고, 이 외에도 갱년기 증 체력 등의 변화를 제시하고 있었다. 이 중 총콜레스 테롤과 중성지방은 모두에서 중재 프로그램 적용 후 대조군에 비해 실험군이 통계적으로 유의하게 감소하는 것으로 나타났다. 우울 외에 심리적 영역의 많았고, 다음으로 삶의 질이 로그램 적용 후 모두 대조군에 비해 실험군의 불안 통계적으로 유의하게 감소하였고, 모두 대조군에 실험군의 삶의 질 정도가 통계적으로 유의하게 증 가하는 것으로 나타났다. 이 외에도 중년여성의 심리적 삶의 만족도, 사회적지지, 스트레스 등 다양한 심 변수의 변화를 확인하고 있었다.

4. 논의

10년

본 연구는 한국 중년여성을 대상으로 한 비약물적 우 울중재연구의 효과를 파악하기 위한 것으로, 최근 실시된 연구의 체계적 분석 결과를 바탕으로 향후 중 년여성의 우울 예방 및 관리를 위한 중재방안으로서 과 학적인 근거를 제시하고자 시도되었다. 건강보험심사평가원이 최근

2015년도

5년간(2009~

2013년) 우울증 진료 환자를 분석한 결과, 여성 우울증 환자의 36.9%가 40-50대 중년여성인 것으로 나타났으 며, 18만 1886명에 달하는 것으로 파악되었다[38]. 이처 럼 중년여성의 우울 유병률이 높은 것은, 중년기에 여성 은 노화와 폐경으로 인한 신체적, 심리적, 내분비적 변화 를 경험하게 되며, 자녀독립에 따른 역할 갈등, 상실감, 자아정체감의 변화 등으로 인해 신체적, 심리적, 정신적 건강이 취약한 상태이기 때문인 것으로 파악된다[39]. 이에 중년여성의 우울에 대한 예방 및 관리는 중요한 건 강문제 중에 하나임을 알 수 있다. 본 연구에서 최종 분 석에 사용된 국내 중년여성 대상의 비약물적 우울중재 연구 12편 모두 학술지에 게재된 논문으로, 임상이 아닌 지역사회 기반으로 제공된 연구이며, 연구자의 전공분야 는 간호학이 33.5%로 가장 많았고, 미용, 체육, 한의학, 미술치료, 상담학 등 다양한 분야에서 연구되어지고 있 었다. 본 연구에서 선정된 논문의 연구 설계는 무작위 대조 군 실험연구가 6편, 대조군이 있는 유사 실험연구가 6편 인 것으로 나타났다. 무작위 대조군 연구의 논문의 질평 가 결과 각 영역에 대해 편중의 위험이 높음으로 평가된 문헌은 1개뿐인 우수한 논문인 것으로 평가되었다. 배정 생성에 있어 편중 위험이 높음으로 평가된 Pyun [27] 문 헌의 경우도 난수표가 아닌 홀수, 짝수의 규칙성을 이용 하여 배정을 한 연구로 연구결과 오류에 중요한 영향을 미치지 않은 것으로 판단되었다. 그러나 눈가림과 배정 은폐, 배정생성, 기타 비뚤림 위험에 있어, 분명하지 않 은 것으로 나타난 연구들이 있었다. 무작위 대조군 실험 연구에서 배정생성 및 배정은폐, 비뚤림 위험은 연구결 과의 신뢰도를 위해서 중요한 부분이며, 명확히 기술될 필요가 있다. 이에 연구자는 중재의 효과에 대한 인과관 계를 설명하기 위해 내적 타당도와 외적 타당도의 위협 을 막기 위한 외생변수 통제방법을 적용하는 노력이 요 구된다. 무작위 할당은 외생변수가 무엇인지 명확히 알 지 못하는 경우에 이를 통제하기 위한 방법으로서 연구 설계에서 체계적인 편중을 제거하기 위한 일반적인 통제 기능을 한다. 특히 본 연구는 지역사회 기반으로 이루어 진 중재 연구로서 외생변수 통제에 있어 연구자의 보다 철저한 기준 적용과 명확한 기술이 필요하다. 본 연구에서 대조군이 있는 유사실험연구는 총 6편이 었으며, 비무작위 연구에 해당하였으나, 실험군과 대조 군간의 외생변수로 파악되는 속성들에 있어 동질함이 확

경우의 연구들로만 한정하여 분석하였다. 논문의 연구계획 시 충분히 고려되어야 할 것이다. 질평가에서 총 24점 만점에 평균 20.0점으로 우수한 논 본 연구에서 선정된 12편의 논문의 비약물적 우울중 문으로 평가되었으며, 평가점수가 낮은 항목은 5% 미만 재의 특성을 살펴보면, 에어로빅 등 신체적 활동을 포함 탈락율과 눈가림항목이었다. 선정된 연구들의 대상자 하는 형태의 연구가 4편으로 가장 많았고, 웃음요법과 많지 않아, 적은 수의 탈락자 수도 탈락율에 많은 단전 등 명상이 각각 3편, 아로마 마사지와 상담이 각각 영향을 주었고, 임상이 아닌 지역사회의 중년여성에게 2편, 그 외 미술요법 1편의 순으로 나타났다. Kim 등 강제성을 띄기가 어려워 탈락율은 5%이상이었으나, 연 [40]의 우울 감소를 위한 집단 치료 프로그램의 효과에 구결과에 심각한 위협을 줄 만큼 아닌 것으로 사료된다. 대해 메타분석한 연구에서 마음챙김 명상, 미술치료, 무 실제로 22.9%로 가장 많은 탈락율을 보인 Cha와 Hong 용/동작치료 순으로 우울에 큰 효과를 나타내는 것으로 [24]의 연구는 실험효과의 확산과 외생변수의 개입을 최 보고되었으며, 자아통합감, 자아존중감, 불안, 스트레스, 소하기 위해 총 66명의 실험군을 총 4개의 기관 중 3개 심리적 안녕감 순으로 효과가 있는 것으로 나타났다. 그 기관에 실험군을 우울의 정도에 따라 층화 배정하였 리고 Kim과 Kim [41]의 연구에서 우울과 자아존중감을 1개의 기관에 대조군을 배정하여, 실험군의 최종 탈 함께 중재 조절한 프로그램이 우울에 감소에 효과가 있 락률을 고려해 보더라도 각 실험군의 수는 15명, 19명, 으며, 이중 예술치료가 가장 효과적인 것으로 보고하였 16명으로 동등한 수준이었으며, 대조군 14명으로 각 집 다. 특히, 예술치료는 여성을 대상으로 한 경우 효과가 단별로 결과에 유의미한 영향을 주지 않은 것으로 판단 더 큰 것으로 나타났다. 예술치료란 창의적 연결을 통하 특히 Cha와 Hong [24]의 연구는 실험의 확산이나 여 예술매체가 갖는 독특한 장점을 상호 보완적으로 활 윤리적 문제를 고려하여 다양한 장소에서 중재연구가 진 동하는 방법으로 미술치료, 음악치료, 무용/동작치료, 시 수 있도록 계획된 연구로써 연구결과에 대한 신뢰 치료, 드라마치료, 원예치료 등이 포함되며, 건강증진, 높은 논문으로 평가되었다. 그리고 선정된 대부분 자기개발, 심리 상담관련 중재 보다 효과가 있는 것으로 연구에서 연구자가 중재를 시행하거나 시행에 참여하 보고하였다. 실험군과 대조군을 중재기간 동안 인식하게 되어 눈 Baerentsen 등[42]에 의하면, 명상은 평온과 신체적 영역에 있어 점수가 낮았던 것으로 사료되며, 이 부 이완을 증가시켜 심리적 균형을 개선시키는 효과가 있는 연구의 삐뚤림 위험을 줄이기 위해, 추후 연구에서 것으로 보고되며, 최근에는 질병에 대한 대처와 전반적 반드시 고려되어야 할 부분이다. 인 건강과 웰빙을 향상시키고, 자기치유나 스트레스 관 본 연구에서 선정된 12편의 논문 중 기관연구윤리심 리의 측면에서 점차, 보완대체 의한 임상심리, 예술 심리 의위원회의 승인을 받은 논문은 16.7%에 불과했으며, 치료 등에서 응용되고 있다. Ryu와 Cheong [43]은 명상 대상자의 윤리적 고려를 기술한 논문도 50.0% 밖에 미 유형에 따른 중재효과에 대해 메타 분석한 결과, 마음챙 못하였다. 지역사회 중년여성을 대상으로 한 연구 김 명상은 요가명상, 불교명상, 복합적 명상에 비해 우울 하지만, 우울하거나 우울의 위험이 있는 대상자를 감소 분노 경감과 자아존중감 증진에서 큰 효과를 가진 중재함에 있어, 윤리적인 부분은 중요하며, 이에 대한 배 것으로 분석되었다. 마음챙김 명상은 우울 뿐 아니라, 분 반영되어야하며, 관련 학문 분야를 초월한 보다 엄 노경감과 자아존중감 증진에서는 다른 명상법에 비해 상 기준이 적용될 필요가 있다. 대적으로 가장 큰 효과크기를 나타냈다. 분석에 사용된 선정된 논문의 연구대상자는 40세부터 60세까지를 You 등[22]의 연구에서 마음챙김 명상을 적용하여, 중년 중년여성으로, 표본 수는 41명 이상이 50.0%, 31∼40명 여성의 화병증상, 우울, 불안, 스트레스 감소에 효과적으 25.0%를 차지하였는데, 이 중 표본 수 산정 기준을 로 활용될 수 있음을 입증하였고, Hur [32]의 연구에서 제시한 논문은 12편 중 6편뿐이었다. 표본수 산정은 연 도 명상트레이닝을 유산소운동과 함께 적용하여 부정적 구결과의 일반화 가능성을 높이고, 연구 결과의 신뢰도 정서를 가진 중년여성의 우울과 불안 부정적 정서, 사회 타당도에 중요한 영향을 미치는 요인으로 연구의 목 적 억제 점수의 개선에 도움이 됨을 확인하였다. 변수의 수, 효과의 크기, 자료 분석방법 등을 충분히 Jeon과 Woo [44]는 아로마테라피의 비만관리 효과에 고려한 후 검정력 분석을 통해 적절한 표본수를 산출은 대한 메타분석 연구에서, 마사지를 통해 아로마테라피를

WHR,

Roh와 Park [45]의

2개 3편으로 Lee [46]는

44.18%의

Oestergaard

Forsman

7편[17,18,21,23,24,27,29], 개별적으로 중재 로그램을 적용한 경우가 5편[22,25,26,31,32]이었다.

경우가 1편[26]이었고, 연구자가 2편[18,22]이었으며, 경우는 4편이었다. 5편으로

적용하였을 때, 체지방률, 체중, 체질량지수 순으 비만관리에 효과가 있었으며, 총콜레스테롤과 저밀도 지단백콜레스테롤에 있어서 유의한 감소효과가 있는 것 나타나 비만관리에 효과적인 방법이 될 수 있음을 보고하였다. 뿐만 아니라, 아로마테 라피의 정신·심리적 효과의 메타분석 연구에서도 주로 마사지를 통해 아로마테라피를 적용하였을 경우, 우울, 스트레스, 불안 순으로 효과를 보이는 것으로 나타났다. 불안과 스트레스는 정상인 군에서 더 효과가 컸으 우울은 환자군에서 효과가 더 크게 나타나, 우울의 위험집단에서 아로마테라피는 우울 감소에 도움이 되는 효과적인 중재임을 알 수 있다. 본 연구에서 이상의 복합적 중재가 적용된 논문 보고되었는데, 우울 개선 프로그 효과성에 대한 메타분석을 통해 실험집단의 경우, 통제집단에 비해 우울증이 개선되었으며, 우 개선 프로그램 유형 중에서는 하이브리드 접근의 효과가 가장 큰 것으로 보고하였다. 등[47] 연구에서도 복합적인 관리와 추가적인 심리적 치료가 약물치료만 단독으로 적용한 것보다 환자에게 더 많은 긍정적인 효과가 있다고 보고하여, 우울 감소를 위해 이 영향을 줄 수 있는 복합적 요인에 대한 고려와 중재 적용이 도움이 될 것으로 사료된다. 그러나 등[48]의 노인을 대상으로 한 우울 감소를 위한 사회·심 중재의 효과에 대해 체계적 문헌고찰을 한 결과와 비교해 볼 때, 노인에게는 사회·심리적 중재가 우울감소 유의한 효과가 있는 것으로 나타났으나, 오히려 신체 운동, 기술훈련, 추억 회상하기 혹은 복합적인 중재는 우울감소에 효과가 없는 것으로 나타나 중년여성의 우울 중재의 체계적 문헌고찰 결과와 차이를 보이고 있다. 본 연구에서 그룹을 단위로 중재 프로그램을 적용한 경우가 프 주 아로마 마사지나 명상과 같은 중재 프로그램의 경우 개별적으로 적용하는 경우가 많았다. 본 연구에서 중재 프로그램의 운영자는 전문가가 단 독으로 진행하는 단독 진행하는 경우는 전문가와 연 구자가 함께 진행하는 그러나 중재 프로그램 운영자에 대해 언급하지 않은 논문이 편이었다. 중재를 적용하는 주체는 연구결과에 영

향을 줄 수 있기 때문에 연구자와 해당분야 전문가로 구 성된 중재 적용자는 연구결과의 신뢰도를 위해 구별되어 야 한다. 그렇지만 여러 가지 요인으로 인해 연구자가 진 행하거나 연구자가 참여하여 진행하는 경우 객관성을 보 장할 수 있는 장치를 마련해야하고, 이를 위한 연구자의 노력이 기술되어야 한다. 선정된 연구는 이와 관련된 부 분에 대한 기술이 미흡하고, 중재 프로그램에 있어 중재 를 적용하는 전문가의 능력 검증은 연구효과를 위해 중 요하기에 추후 연구에서는 이를 보완할 필요가 있다. 본 연구에서 우울중재의 1회 적용 시간은 20분에서 120분, 중재 적용 기간은 2주에서 24주, 총 중재 회기는 8회에서 72회로 다양하게 나타났다. Kim 등 [40]의 우 울 감소를 위한 집단 치료 프로그램의 효과에 대한 메타 분석 연구에서 효과크기는 집단의 크기 10명 이하, 총 진행 회기 수는 11회기 이상, 총 실시시간은 6-10주, 주 당 회기 수는 주 1회, 1회기 진행시간은 60분 이하일 경 우에 크게 나타났다. Lee [45]는 우울증 개선 프로그램 의 효과성에 대한 메타분석을 통해 집단의 크기는 11명 -20명 이하, 회기 수는 11회기-20회기 이하, 진행시간은 61분-90분 이하 일 때 효과가 가장 높은 것으로 보고하 였다. 본 연구에서 중재 적용 시기에 대한 과학적 근거를 제 시한 연구는 한편도 없었으며, 추후 추적 관찰을 수행한 논문은 1편[29]에 불과했다. Oestergaard 등[47]의 우울 환자에게 적용한 비약물적인 우울중재에 관한 체계적 문 헌고찰의 결과, 우울중재의 적용은 재발을 예방하기 위 한 기간 동안 효과를 볼 수 있도록 단기간 보다는 장기 간으로 적용하고 효과를 파악하는 것이 의미 있다고 제 언하였다. 본 연구에서 중재적용 후 추적관찰을 한 경우 는 1건에 뿐이어서, 우울 감소와 우울의 재발을 막고, 정 신적 건강을 증진하기 위해서는 장기적 효과에 대한 관 찰과 이를 위한 중재의 개발이 필요함을 알 수 있다. 본 연구에서 체계적 문헌고찰에 최종 선정된 12편의 논문에서 비약물적 우울중재의 우울에 대한 연구결과를 분석한 내용을 살펴보면, 우울을 측정하는데 사용된 도 구는 BDI 5편[17,18,24,27,29], CES-D 4편[21,22,23,31], SDS 3편[25,26,32]이었다. 이 도구들은 한국어판으로서 우울을 측정하기에 신뢰도와 타당도를 확보한 우수한 도 구들이다. 다양한 우울 측정 도구를 사용하여 비약물적 우울중재의 효과를 확인한 결과, 최종 선정된 12편 논문 모두 우울중재 프로그램 적용 후 대조군에 비해 실험군

3편[25,31,32]이었기 중성지방이 각각 3편, 체질량지수[25,31,32], 2편의

3편 Atlantis와 Baker

[49]의

Lawlor와 Hopker [50]는

7.3점

3편

2편

Kim [1]은

우울 정도가 통계적으로 유의하게 감소하는 것으로 인이 중요한 설명력을 갖는 것을 알 수 있었다. 뿐만 아 나타났다. 니라, 등[51]은 자아개념(46.2%)과 신체상태(13.2%) 본 연구에서 비약물적 우울중재의 우울 이외의 기타 가 중년여성의 우울을 설명하는 주요 요인인 것으로 보 결과변수를 신체적 영역과 심리적 영역으로 나누어 분석 고하였으며, 질적 연구를 통해, 중년기 여성 결과, 신체적 영역의 결과변수는 중년여성의 비만이 의 삶에서 우울은 자아정체성의 상실, 소통의 부재로 인 심혈관질환 요인 중 대사증후군 지표로 생리적 지수 한 문제로 인해 발생하는 것으로 보고하였다. 이를 통해 확인하는 논문이 때문에 체지방, 향후 계획되는 중년여성의 우울 감소를 위한 중재 프로 총콜레스테롤, 그램은 스트레스 뿐 아니라, 가족지지, 대처방식, 자아정 고밀도지단백콜레스테롤[31,32], 저밀도지단백콜레스테 체성과 같은 사회·심리적 요인을 고려하고, 중년기의 신 롤[31,32]이 각각 순으로 나타났고, 이 외에도 갱 체적 변화와 관련된 건강상태를 향상시키기 위한 전략이 증상[17], 체력[21] 등의 변화를 제시하고 있었다. 필요할 것으로 사료된다. 중 총콜레스테롤과 중성지방은 모두에서 중재 프 이처럼, 중년여성에게 있어서 비약물적 우울중재는 로그램 적용 후 대조군에 비해 실험군이 통계적으로 유 에어로빅 등 신체적 활동을 포함하는 형태, 웃음요법과 의하게 감소하는 것으로 나타났다. 단전 등 명상, 아로마 마사지와 상담, 미술요법 등이 있 체계적 문헌고찰에 의하면, 남성에 비해 여성에 으며, 이는 우울뿐만 아니라 비만과 관련된 신체적인 측 비만은 우울의 유병률을 상승시키는 요인으로 밝혀 면과 불안, 삶의 질, 삶의 만족도 등 사회·심리적 변수에 졌으며, 우울관리를 위한 중재 유의한 향상을 가져오는 것으로 나타났다. 이를 토대로 운동의 효과를 분석한 연구에서, 운동은 비처치대 중년여성의 우울 감소와 정신건강 증진을 위한 중재의 집단에 비해 우울증상의 감소에 효과가 있었으며, 개발 방안을 모색하는데 기초자료로 활용할 수 있을 것 기준 정도의 감소를 가져오는 것으로 파악되 이다. 또한 분석결과에서 나타난 연구현황의 문제점들을 었으며, 운동은 인지치료에서의 우울에 대한 효과와 비 보완함으로써 추후 연구의 질 향상을 기대할 수 있을 것 효과를 가져 오는 것으로 나타나, 운동도 우울관리 이다. 본 연구는 중년여성에게 적용된 비약물적 우울중 위해 효과적인 중재임을 알 수 있다. 재 프로그램의 효과를 입증하고, 향후 보다 과학적이고 본 연구에서 우울 외에 심리적 영역의 결과변수는 불 객관적이고 우울 예방 및 치료를 위한 중재 개발에 도움 3편[18,22,32]으로 가장 많았고, 다음으로 삶의 질 이 될 것으로 사료된다. 2편[18,23]이었는데, 중재 프로그램 적용 후 모두 대조군에 비해 실험군의 불안이 통계적으로 유의하게 감 소하였고, 모두 대조군에 비해 실험군의 삶의 질 정 유의하게 증가하는 것으로 나타났다. 이 외에도 중 년여성의 심리적 웰빙[26], 삶의 만족도[27], 사회적 지 본 연구는 최근 한국 중년여성을 대상으로 실 지[32], 스트레스[22] 등 다양한 심리적 변수의 변화를 시한 비약물적 우울중재연구의 현황을 파악하고, 연구의 확인하고 있었다. 성별에 따라 중년기 성인의 효과를 알아보기 위해 실시되었다. 분석에 포함된 연구 영향요인이 다름을 규명하였는데, 중년 남성의 경 는 모두 무작위 대조군 전후설계와 비동등성 스트레스(35.3%), 피로(14.0%), 직무만족도(2.8%), 대조군 전후설계가 각각 간호학 분야 연구가 자기효능(1.7%)이 우울에 영향을 미치는 주요 요인으로 가장 많았고, 기관연구윤리심의위원회의 승인을 받은 연 파악되었으며, 중년여성의 경우 스트레스(56.2%), 가족 구는 드물었다. 무작위 대조군 연구에서는 눈가림, 배정 지지(15.3%), 대처방식(8.4%), 건강상태(4.7%)가 우울 은폐 영역에서 분명하지 않은 것으로 나타났고, 비동등 영향을 미치는 요인으로 파악되었다. 즉, 중년기 성인 성 대조군 전후설계 연구에서는 중도탈락율 및 눈가림에 남성과 여성 모두에게 있어 스트레스는 우울에 영향 대한 점수가 낮았으며, 추적시간에 대한 근거를 제시한 주는 주요 요인이지만, 여성의 경우, 가족지지와 대처 경우는 드물었다. 사용된 중재는 신체적 활동을 포함하 방식과 같은 사회적 요인과 건강상태와 같은 신체적 요 는 형태가 가장 많았고, 회기 당 프로그램 적용시간은

Jun Kim [52]은

5. 결론 및 제언

10년간 12편으로 6편이었다.

20분에서 120분, 적용기간은 2주에서 24주, 총 중재회기 8회에서 72회로 다양했으며, 추후 추적관찰을 시행한 논문은 1편에 불과했다. 본 연구의 모든 중재 프로그램 우울에 유의한 효과가 있었고, 비만 및 대사증후군 관 지표, 갱년기 증상, 체력 등 신체적 측면과 불안, 삶의 등 심리적 측면에도 유의한 효과가 있었다. 이상의 연구결과를 토대로 다음과 같이 제언하고자윤리적 타당성을 확보하기 위해 우울중재 프로그 램을 적용하기 전에 연구윤리심의위원회의 승인 후에 연구를 수행할 필요가 있다. 중재효과를 확인하기 위해 추적시간에 대한 적절 한 근거를 확보하여 연구를 시행할 필요가 있고, 중재효과의 지속성을 확인하기 위해 효과에 대한 추적관찰이 필요하다. 본 연구에서 나타난 중재 프로그램의 이질성을 고 려할 때, 각 중재방법에 대해 국내외 문헌을 통합 하여 체계적 고찰을 실시함으로써 중재의 효과를 밝히는 연구가 필요하다. 본 연구결과를 토대로 지역사회에서 중년여성의 우울 개선을 위해 근거에 기반하여 중재 프로그램 을 선택하여 적용할 수 있다.

References

- H. K. Kim, “Comparison of Physical, Psychological and Cognitive Factors, and Depression between Middle-aged Women and Middle-aged Men”, Journal of Korean Academy of Adult Nursing, Vol.18, No.3, pp. 446-456, 2006. [possible DOI] [alternative DOI]

- C. H. Chou, H. C. Ko, J. Y. Wu, F. M. Chang, Y. Y. Tung, “The Effect of the Previous Diagnoses of Depression, Menopause Status, Vasomotor Symptoms and Neuroticism on Depressive Symptoms among Climacteric Women: A 30-Month Follow-Up”, Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology, Vol.54, No.4. pp. 385-389. 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.tjog.2015.03.004 [possible DOI]

- Ministry of Health and Welfare . Korean Centers for Disease Control and Prevention. Korean Health Statistics 2013, Korea National Health and Nutrition Examination Survey [KNHANES VI-1][Internet]. Ministry of Health and Welfare, 2014 [cited Dec 7, 2015] Available From: https://knhanes.cdc.go.kr/knhanes/index.do [possible DOI] [alternative DOI]

- Healthcare Bigdata Hub [Internet]. Statistics of National Concerning Disease. Seoul: Health Insurance Review & Assessment Service, 2015 [cited Dec 7, 2015] Available From:http://opendata.hira.or.kr/ [possible DOI] [alternative DOI]

- [5] J. S. Kim, S. Kang, “A Study on Body Image, Sexual Quality of Life, Depression, and Quality of Life in Middle-Aged Adults”, Asian Nursing Research, Vol.9, No.2, pp. 96-103, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.anr.2014.12.001 [DOI]

- [6] B. S. Park, “The Path Analysis for Mutual Relationship of Stress and Depression that Affect the Suicidality: Comparison of Sex and Age Group”, Health and Social Welfare Review, Vol.32, No.3, pp. 485-521, 2012. DOI: http://dx.doi.org/10.15709/hswr.2012.32.3.485 [possible DOI]

- [7] E. Y. Kim, S. H. Kim, K. Ha, H. J. Lee, D. H. Yoon, Y. M. Ahn, “Depression Trajectories and the Association with Metabolic Adversities among The Middle-Aged Adults”, Journal of Affective Disorders, Vol.188, pp. 14-21, 2015. [possible DOI]

- [8] R. Słopień, A. Słopień, A. Warenik-Szymankiewicz, S. Sajdak, “Depressive Symptoms and Hormonal Profile in Climacteric Women”, Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. Vol.42, No.3. pp. 285-291, 2015. [possible DOI] [alternative DOI]

- [9] J. T. Bromberger, L. L. Schott, H. M. Kravitz, M,. Sowers, N. E. Avis, E. B. Gold, J. F. Jr Randolph, K. A. Matthews, “Longitudinal Change in Reproductive Hormones and Depressive Symptoms across the Menopausal Transition: Results from the Study of Women's Health Across the Nation (SWAN)”, Archives of General Psychiatry, Vol.67, No.6, pp. 598-607, 2010. DOI: http://dx.doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2010.55 [possible DOI]

- [10] J. T. Bromberger, K. A. Matthews, L. L. Schott, S. Brockwell, N. E. Avis, H. M. Kravitz, S. A. Everson-Rose, E. B. Gold, M. Sowers, J. F. Jr. Randolph, “Depressive Symptoms during the Menopausal Transition: the Study of Women's Health Across the Nation (SWAN).” Journal of Affective Disorders, Vol.103, No.1, pp. 267-272. 2007. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2007.01.034 [possible DOI]

- [11] G. J. Park, K. H. Lee, “A Structural Model for Depression in Middle-Aged Women”, Korean Journal of Women Health Nursing, Vol.8, No.1, pp. 69-84, 2002. [possible DOI]

- [12] S. J. Kim, S. Y. Kim, “A Study on the Relationship of Marital Intimacy, Depression, and Menopausal Symptoms in Middle-Aged Women”, Korean Journal of Women Health Nursing, Vol.19, No.3, pp. 176-187, 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.4069/kjwhn.2013.19.3.176 [possible DOI]

- [13] B. Arroll, C. R. Elley, T. Fishman, F. A. Goodyear-Smith, T. Kenealy, G. Blashki, N. Kerse, S. Macgillivray, “Antidepressants versus Placebo for Depression in Primary Care”, The Cochrane Database of Systematic Reviews, Vol.8, No.3, CD007954. 2009. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/14651858.cd007954 [possible DOI]

- [14] K. H. Sung, “Self-perceived Stigma, Self-efficacy, and Quality of Life in Psychiatric Outpatients”, Journal of Korean Clinical Nursing Research, Vol.15, No.2. pp. 127-138, 2009. [possible DOI] [alternative DOI]

- [15] J. E. Zweifel, W. H. O'Brien, “A Meta-analysis of the Effect of Hormone Replacement Therapy upon Depressed Mood”, Psychoneuroendocrinology, Vol.22, No.3, pp. 189-212, 1997. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0306-4530(96)00034-0 [possible DOI]

- [16] I. Björn, T. Bäckström, “Drug Related Negative [possible DOI]

- Side-effects Is a Common Reason for Poor Compliance in Hormone Replacement Therapy”, Maturitas, Vol.32, No.2, pp. 77-86, 1999. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0378-5122(99)00018-3 [DOI]

- J. S. Kim, “Influence of Ganggangsullae Dance Program Applying the Laughter Therapy on Climacteric Symptoms and Depression in Middle Aged Women”, Journal of Korean Dance, Vol.5, pp. 143-170, 2007. [possible DOI]

- S. H. So, H. J. Kim, H. Y. Ha, N .S. Kim, “The Effect of Dance Movement Therapy on Anxiety, Depression, and the Quality of Life in Climacteric Women”, The Journal of Oriental Gynecology, Vol.25, No.2, pp. 154-173, 2012. [possible DOI]

- S. H. Na, “The Effects of Pilates on Bone Mineral Density, Abdominal Fat, Depression in Postmenopausal Middle-Aged Women”, The Korean Journal of Sports Science, Vol.23, No.4, pp. 969-978, 2014. [possible DOI] [alternative DOI]

- S. K. Park, E. H. Kim, Y. C. Kwon, “Effect of the Yoga Program on Health Related Fitness, Depression, Stress Related Factors and Immune Cell in Middle-aged Women”, Journal of Sport and Leisure Studies, Vol.33, No.2, pp. 999-1010, 2008. [possible DOI]

- K. W. Kim, “Effects of Dan Jeon Breathing Intervention on Physical Endurance, Cognitive Function, and Depression in Middle-aged Women”, Journal of East-West Nursing Research, Vol.17, No.1 pp. 24-30, 2011. S. Y. You, M. Kim, J. H. Kim, “Effects of Mindfulness Meditation on Symptoms of Depression, Anxiety, Stress, and Hwa-Byung among Middle-Aged Women with Hwa-Byung Disorders”, Korean Journal of Health Psychology, Vol.19, No.1, pp. 83-94, 2014. M. Y. Cha, Y. K. Na, H. S. Hong, “An Effect of Optimism, Self-esteem and Depression on Laughter Therapy of Menopausal Women”, Korean Journal of Women Health Nursing, Vol.18, No.4, pp. 248-256, 2012. DOI: http://dx.doi.org/10.4069/kjwhn.2012.18.4.248 [possible DOI] [alternative DOI]

- M. Y. Cha, H. S. Hong, “Effect and Path Analysis of Laughter Therapy on Serotonin Depression and Quality of Life in Middle-aged Women”, Journal of Korean Academy of Nursing, Vol.45, No.2, pp. 221-230, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.4040/jkan.2015.45.2.221 H. J. Kim, S. A. Ahn, “The Effects of the Aroma Massage on Abdominally Obese on Middle-age Women’s Physiological Indices, Depression and Concern with Look”, Journal of The Korean Society of Cosmetology, Vol.15, No.4, pp. 1261-1270, 2009. [possible DOI]

- S. H. Park, H. O. Soh, “Effects of Aroma Massage on Depression and Psychological Well-Being in the Menopausal Women”, Journal of The Korean Society of Cosmetology, Vol.16, No.3, pp. 840-849. 2010. [possible DOI] [alternative DOI]

- S. J. Pyun, “A Study on Effect of Group Art Therapy for Life Satisfaction and Elevation of Personal Relations of Middle-aged Women”, Korean Journal of Local Government & Administration Studies, Vol.24, No.1, pp. 307-325, 2010. DOI: http://dx.doi.org/10.18398/kjlgas.2010.24.1.307 J. S. Park, H. K. Cho, Y. T. Kim, “Impact of Music Therapy Program on the Self-Esteem and Depression of [possible DOI]

- Middle-Aged Women”, The Korean Journal of Rehabilitation Psychology, Vol.19, No.1, pp. 63-83, 2012. [DOI]

- [29] W. J. Byeon, C. K. Kim, “Effects of the Internal Family Systems Therapy Group Counseling Program on Decreasing Depression of Middle-Aged Women”, Korea Journal of Counseling, Vol.8, No.4, pp. 1391-1409, 2007. DOI: http://dx.doi.org/10.15703/kjc.8.4.200712.1391 [possible DOI]

- [30] I. D. Ko, J. Kim, “A Study on the Effects of the Gestalt Relationship Improvement Program on the Depression of Middle-aged Women”, Korean Journal of Gestalt Therapy, Vol.1, No.1, pp. 33-50, 2011. [possible DOI] [alternative DOI]

- [31] N. H. Park, C. I. Han, E. O. Choi, “The Effects of a Combined Exercise Program and Telephone Counseling on Physiological Functions, Self-efficacy and Depression Obese Middle-aged Women”, Journal of Korean Academy of Community Health Nursing, Vol.18, No.1, pp. 69-78, 2007. [possible DOI] [alternative DOI]

- [32] S. Hur, “The Effects of Aerobic Exercise and Meditation Training on Cardiovascular Disease Risk Factors in Middle-aged Women with Type D Personality”, The Korean Journal of Physical Education, Vol.52, No.1, pp. 409-419, 2013. [possible DOI]

- [33] Y. H. Kim, M. S. An, Y. C. Oh, J. A. Oh, Y. E. Lee, J. W. Lee, et al. Human Growth & Development, and Health Promotion. Seoul: Sumoonsa, 2006. [possible DOI] [alternative DOI]

- [34] J. Battle, “Relationship between Self-esteem and Depression”, Psychological Reports, Vol.42, No.3, pp. 745-746, 1978. DOI: http://dx.doi.org/10.2466/pr0.1978.42.3.745 [possible DOI]

- [35] J. P. T. Higgins, S. Green, Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions version 5.1.0 [Internet]. The Cochrane Collaboration. [cited Sep 1, 2015] Available From: http://handbook.cochrane.org/ [possible DOI]

- [36] D. Moher, A. Liberati, J. Tetzlaff, D. G. Altman, “Preferred Reporting Iitems for Systematic Reviews and Meta-analyses: The PRISMA Statement”, Annals of Internal Medicine, Vol.151, No.4, pp. 264-269, 2009. DOI: http://dx.doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135 [possible DOI]

- [37] K. Slim, E. Nini, D. Forestier, F. Kwiatkowski, Y. Panis, J. Chipponi, “Methodological Index for Non ‐ randomized Studies (MINORS): Development and Validation of a New Instrument”, Australian and New Zealand Journal of Surgery, No.73, Vol.9, pp. 712-716, 2003. DOI: http://dx.doi.org/10.1046/j.1445-2197.2003.02748.x [possible DOI]

- [38] Health Insurance Review & Assessment Service. The Total Cost of Treatment and Medical Personnel Status by Age and Gender (2009 ~ 2013years) [Internet]. Health Insurance Review & Assessment Service, 2014 [cited Nov 7, 2015]. Available From: http://www.hira.or.kr [possible DOI] [alternative DOI]

- [39] H. S. Park, A. J. Kim, K. E. Bae, “Life Stress, Life Satisfaction, and Adaptation of Middle-aged Women in the Menopause Period”, Korean Parent Child Health, Vol.13, No.2, pp. 55-62, 2010. [possible DOI]

- [40] E. Kim, S. Cheon, S. Kim, “A Meta-analysis of the Group Psychotherapy Effect on Depression”, The Journal of Developmental Disabilities, Vol.18, No.1, pp. 1-28, 2014. [possible DOI]

- S. H. Kim, H. Kim, “The Meta analysis of the Effects of Self-esteem and Depression Programs of the Elderly”, Journal of Social Science, Vol.40, No.3, pp. 77-97, 2014. [possible DOI] [alternative DOI]

- K. B. H. Baerentsen, B. Stodkilde-Jorgensen, T. Sommerlund, J. Hartmann, M. F. Damsgaard-Madsen, A. C. Green, “An Investigation of Brain Process Supporting Meditation”, Cognitive Processing, Vol.11, No.1, pp. 57-84, 2010. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10339-009-0342-3 H. M. Ryu, K. J. Cheong, “A Meta-analysis on the Intervention Effects of Various Mediation Types, such as Yoga, Buddhism, Mindfulness, and Combined-related Mediation”, Journal of Arts Psychotherapy, Vol.10, No.3, pp. 1-17, 2014. [possible DOI]

- Y. Jeon, N. Woo, “A Meta-Analysis of Obesity Management Effects of Aromatherapy Use”, Korean Journal of Aesthetics and Cosmetology. Vol.12, No.2, pp. 275-281, 2014. [possible DOI] [alternative DOI]

- K. H. Roh, H. Park, “A Meta-Analysis of the Effects of Aromatherapy on Psychological Variables in Nursing”, Journal of Korean Academy Community Health Nursing, Vol.20, No.2, pp. 113-122, 2009. [possible DOI] [alternative DOI]

- H. Lee, “A Meta-analysis on the Effect of Depression Improvement Programs”, Korean Journal of Social Welfare Studies, Vol.43, No.4, pp. 257-281, 2012. DOI: http://dx.doi.org/10.16999/kasws.2012.43.4.257 [possible DOI]

- S. Oestergaard, C. Møldrup. “Improving Outcomes for Patients with Depression by Enhancing Antidepressant Therapy with Non-pharmacological Interventions: A Systematic Review of Reviews”, Public Health, Vol.125, pp. 357-367, 2011. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.puhe.2011.02.001 [possible DOI]

- A. K. Forsman, I. Schierenbeck, K. Wahlbeck, “Psychosocial Interventions for the Prevention of Depression in Older Adults: Systematic Review and Meta-Analysis”, Journal of Aging and Health, Vol.23, No.3, pp. 387-416, 2011. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0898264310378041 [possible DOI]

- E. Atlantis, M. Baker, “Obesity Effects on Depression: Systematic Review of Epidemiological Studies”, International Journal of Obesity, Vol.32, No.6, pp. 881-891, 2008. DOI: http://dx.doi.org/10.1038/ijo.2008.54 [possible DOI]

- D. A. Lawlor, S. W. Hopker, “The Effectiveness of Exercise as an Intervention in the Management of Depression: Systematic Review and Meta-regression Analysis of Randomised Controlled Trials”, British Medical Association, Vol.31, No.322(7289), pp. 763-767, 2001. [possible DOI]

- S. J. Jun, H. K. Kim, S. M. Lee, S. A. Kim, “Factors Influencing Middle-aged Women’s Depression”, The Journal of Korean Community Nursing, Vol.15, No.2, pp. 266-276, 2004. [possible DOI]

- C. Kim, “A Qualitative Study on Depression Experiences of Middle Aged Depressed Women”, Korean Journal of Counseling, Vol.11, No.4, pp. 1783-1806, 2010. DOI: http://dx.doi.org/10.15703/kjc.11.4.201012.1783 [possible DOI]